初心者必見!絵や画像を正確に転写する3つの方法

ご訪問くださりありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、絵による「転写技法」についてお話したいと思います。

転写とは、写真や既存の絵画作品、サンプルとなるラフ画などを本番用の支持体へ写し描く作業です。

転写する事で作品の質や絵の練習などに役立てる事が出来ますがこの転写が上手くいかずにいびつな姿形となってしまい理想とする画を移せないことはありませんか?

僕も以前は、絵の練習やラフ画をうまく転写出来ませんでしたが転写技法を活用する事で時間短縮かつ品質向上に繋げる事が出来ました。

●サイズを気にせず転写したい!

●既存の写真や資料ではなく自分で考えた構図をそのまま転写したい!

●フリーハンドのように感覚任せではなく描き出したい!

●紙印刷のサイズを変えずに転写したい!

●短い時間を重ねて地道に描き写したい!

と悩まれる方は、是非ご覧頂くださいませ♪

目次

【 正確な転写の良いところ 】

絵画の転写が出来る事で絵の練習だけでなく作品の質を向上させることもできます。

また、フリーハンドでは心配であったりまとまった時間が取れない時でも地道に描き進める事ができます!

転写と聞くと既存の写真や画像をそのまま描き写すイメージがあるかもしれませんがラフ画や下描きのように自分で描いたモノも本番用の支持体に対し正確に転写する事が出来ます。

また、絵画作品であれば先人達がどのような描き方をしたのか疑似的に体感する事も出来るので画力向上にも繋げる事ができます。

では、実際にどのように転写すれば良いのか?

次の項目でお話しますね^^

【 転写方法 】

転写と一言で言ってもスキルがある前提で写す技法や感覚任せではなくシステムチックに写し取るなど様々です。

それぞれご紹介しますね!

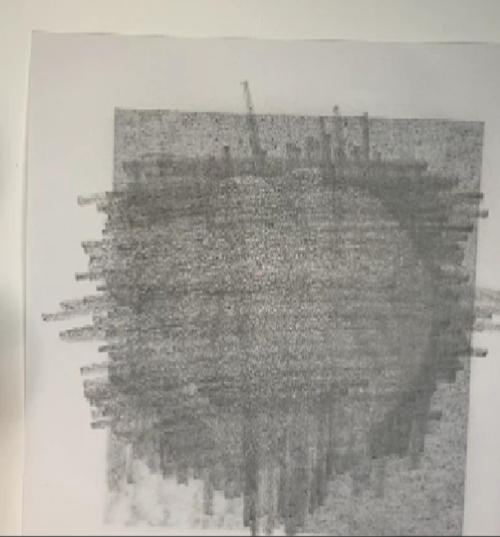

●なぞって転写

画像が載っているページを印刷した紙を使用します。

裏側を鉛筆で塗りつぶし、その後表からボールペンなどでなぞることで鉛筆の顔料が支持体に写し出されます。

転写技法としては、一番お手軽な方法ですね。

ただ、この方法だと参考資料の紙サイズに依存してしまいます。

例えばB5サイズ(18cm×25cm)の転写素からA1サイズ(59cm×84cm)の支持体へ転写するとします。

B5の方が小さいサイズの為、大きいA1サイズに描き写すとA1用紙上では、B5サイズでしか転写出来なくなります。

「じゃあ、画像をA1サイズまで拡大すれば良いんじゃないの?」

と思われるかもしれませんが画像を既存のサイズから拡大すると画素数が広がる為、ぼやけた状態となってしまい転写には不向きとなります。

その為、このなぞって転写する方法を利用するのであれば転写素の支持体と転写先の支持体サイズを合わせる必要があります。

ただ、このサイズ違いを解決した転写方法があるのでこの後説明しますね^^

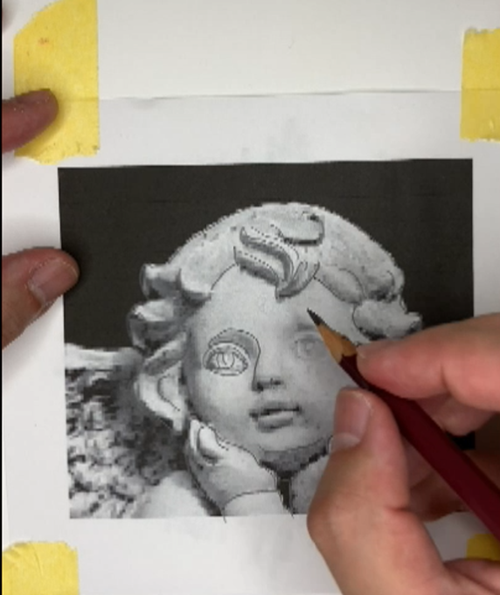

●ポイントを置いた転写

支持体上に大まかな中間点を置き転写する方法です。

まっさらな状態からいきなり描き込むのではなく先に大まかにポイント点を置く事で支持体上で全体像を確認する事が出来ます。

あとは、中間点を目安にし描き進めていきます。

これは、TVゲームを作る時にでも利用されているのかなと思うのですがキャラクターや物体を3Dで作る際に最初はシンプルな形に対し中間点が設けられ、徐々に具体化させていきます。

この方法も同じように大まかな姿形を中間点で枠取り、その後から具体化させます。

フリーハンド要素と技法のハーフですね。

「フリーハンドがきついな・・・」と心配される方もいるかと思いますがこれも解決できる転写方法が次です!!

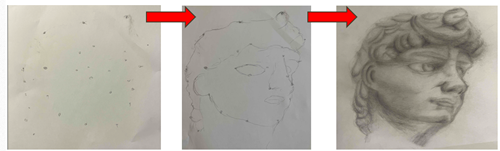

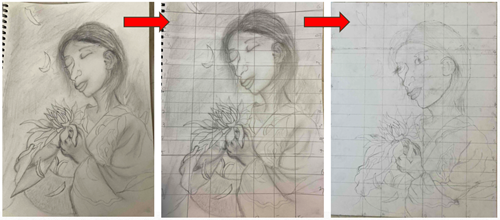

●グリッド線を用いた転写

支持体上に格子状の線を敷いて転写する方法です。

先ほど、「ポイントを置いた転写」のお話をしましたがこの方法に比べてグリッド線を用いた場合、支持体上に等間隔で線が敷かれている為、細かいポイントを繋いでいく事で必然と転写が可能となります。

また、支持体サイズが異なってもグリッド線の間隔が一定の為、自然と比率を合わせる事ができます。

フリーハンドの場合は、経験による描き方が必要ですがグリッド線を設ける事でスキルを心配することなく描き写すことができます。

まとまった時間が取れない場合でも間をあけて進める事が出来ます。

僕も以前は、ラフ画を描いてから本番用の支持体にフリーハンドで描いていましたが空間やパーツ同士の間隔がサンプルとかけ離れた結果でしたが転写技法を用いてからはサイズが異なっても正確に写し描けるようになりました。

調子がいまいちで集中力がない時でも機械的に進められるので重宝しています^^

【 フリーハンドとの違い 】

フリーハンドは、視界に入る空間やモチーフ、パーツ同士の間隔を知識と経験から描きだしていきます。

相応の経験値やスキルが必要となりますがグリッド線の場合は、縦線と横線というポイントを設ける事で繋げやすくなる為、感覚やスキルに依存せず描きだす事ができます。

その為、既存の画像や資料を用意し、ポイントを置くだけで描き写す事が出来ます。

また、グリッド線を敷く事でキャンバス上に乗る空間やモチーフの割合を正確に確認する事も出来ます。

線がない状態であればなんとなく全体のバランスを見ることができますが格子状の線がある事で具体的な比率を確認することもできます。

【 効率化と手間について 】

「いちいち線なんて描いてられないよ~~」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ラフ画や参考画像をフリーハンドで本番用支持体に正確に転写できればそれに越したことはありません!

が、そうでない場合は「何を優先するか?」を意識してみる事です。

ここでグリッド線について整理してみますね。

転写技法を用いることで得られるメリットについて、

・本番用の支持体へ正確に転写できる

・転写素と転写先のサイズ間を気にする必要がない

・写真、画像、既存作品、ラフ画などのように型に縛られない

・経験による感覚に依存しない

・描写感覚を体感できる

では、デメリットについては何が考えられるのか?

①線を描きだす手間が掛かる

②線が残る

①線を描きだす手間が掛かる、というお気持ちはとてもわかります。

ただ、ここで手間が掛かるからといって正確に転写できる方法を逃して良いか?、という所です。

個人的に手間というものは、何かを作り上げたり成し遂げたい目的達成の質を向上させる取り組みだと思っています。

料理でも丁寧に作り上げた手間の入った食事は美味しいだけでなく幸福な時間になります。

逆に手間を抜いた手抜き料理は場合によっては、味気ない物となることもります。

絵も同じように手間を加えて品質を上げるのか?

それとも手間を抜いて理想から離れた結果とするのか?

僕も色々な絵を観てきましたが魅力ある作品は、相応の手間が掛かっています。

逆にそうでない作品は、感動を覚えません。

「自分が何のために描くのか?」を意識したうえでこの手間について考えてみてはいかがでしょうか^^

②線が残る、転写したは良いが線は残ります。

油絵など絵の具を乗せる場合、絵の具の性質によっては塗っても下層にある鉛筆の色が浮き出てしまいます。

ただ、これも転写した後に消しゴムで薄めるか不透明絵の具や絵の具を何層も重ねる事で鉛筆の線を覆い隠す事ができます。

他にはジェッソで線のヵ所だけ塗っても良いですね。

どの道、作品制作を進めていけばおのずと隠れていく線ですね。

メリット、そして①と②を踏まえたうえで転写技法を活用していくと良いかなと思います^^

話は変わりご紹介となるのですが

当サイトでは、更に具体的な情報を発信しております。

初心者でも描けるデッサン方法と絵具を使った応用の仕方など

も深掘りしてお伝えしております。

また、登録者様限定に無料で電子書籍をプレゼントしているのでお気軽にご覧ください^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

絵の悩みの解決に繋がれましたら幸いです^^

コメントを残す