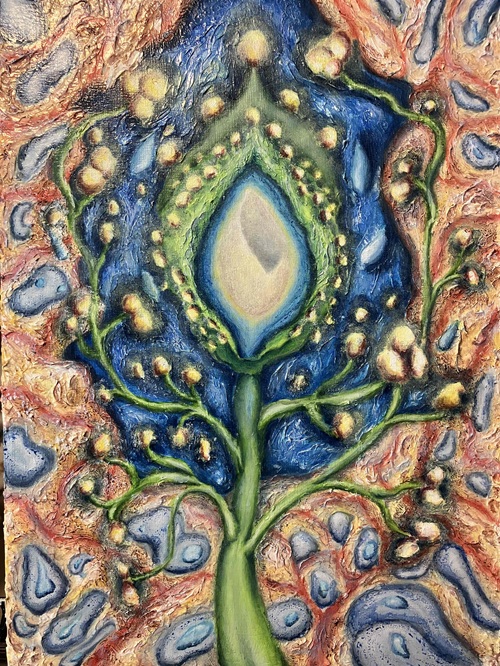

油絵が下手だと思う原因と上手く見せる為の描き方11選

ご閲覧くださりありがとうございます^^

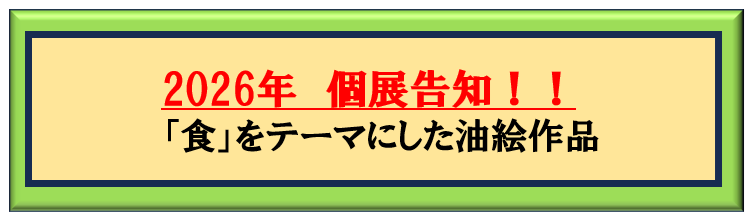

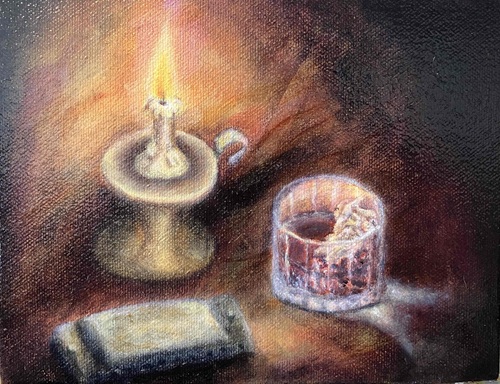

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、油絵を上手く魅せる為に普段から意識している事をお話していきたいと思います。

元々趣味で始めた油絵ですがある程度まで続けていくと自分の表現力に限界を感じて諦めかけていましたがこれからご紹介する内容を基にする事で表現性の深掘りと随時起こる問題を解決に繋げていけるようになりました。

もし、ご自身の作品が下手だと感じておられましたら是非参考にして頂きたい内容となります!

それでは、よろしくお願いします!

目次

【 絵を上手に見せる方法 】

絵を上手く魅せる為には、単純なデッサン力だけでなく人が観て上手いと思う仕組みや要素を取り入れる事で総合して魅力ある作品とする事が出来ます!

普段、僕が意識している事をいくつかご紹介しますね。

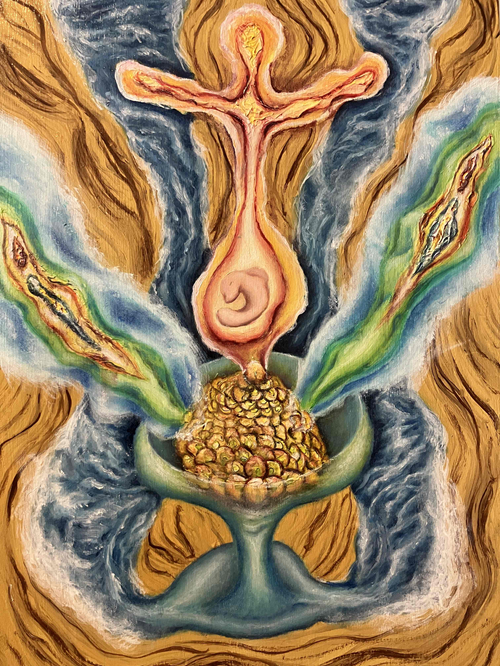

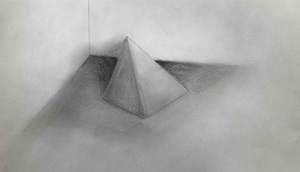

●キャンバスを平面的なものだと捉えない

立体感や奥行きを出したい場合は、キャンバスなどの支持体を平面的なものだと捉えずに空間を描き起こせると意識する事です。

今までの経験上、キャンバスは2次元の存在だから立体感を取り入れられない等の思い込みがあると描きだす時に先入観から表現性を狭めてしまいます。

意識の部分、精神状態といった内面的な部分となりますがとても重要な事でもあります。

見た目は平面的なキャンバスでも描き起こせば空間を生み出せるという意識があれば描き込んでいく中でも集中する事が出来ます。

リアリティある描写だけでなく立体感や空間を含む半具象表現でも同様です。

まずは、自分の中で限界値を勝手に決めないという事です!

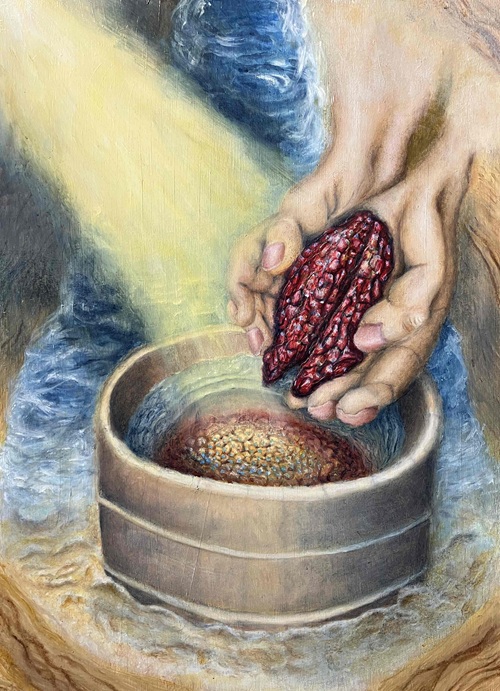

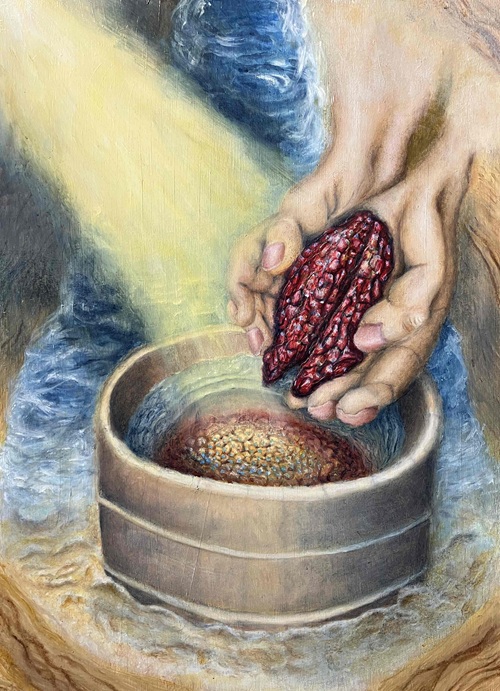

●光と陰影の流れを意識する

物体や空間を取り入れる場合は、絵の中に法則を設定しておくとその流れに沿って描き進められます。

人が人工物、建築物、空間など自然界に存在する物体や環境を認識できるのは光と陰影の関係性が成り立っている為です。

その自然界の仕組みを絵に落とし込む事で違和感のない描写が可能となります。

例えば上から光が射し込めば光に照らされる箇所は見えて遮断されるヵ所は影となります。

また、光源から離れていれば光は当たっていても明るさは下がります。

僕が今まで見て来た中で上手く描けないと悩む人の絵で共通するのがこの自然界の仕組みである光と陰影の要素が含まれていない場合が多いですね。

この要素は、リアリティある描写だけでなくキュビズムなどの半具象画など質量あるモチーフや空間でも言える事です。

抽象画の場合は、形がないのであまり当てはまらないかなと思います。

形がいびつでもこの仕組みが含まれているだけでだいぶ印象も変わるので抑えたい所ですね!

詳細については、別途ご紹介しているので合わせてご覧くださいませ♪

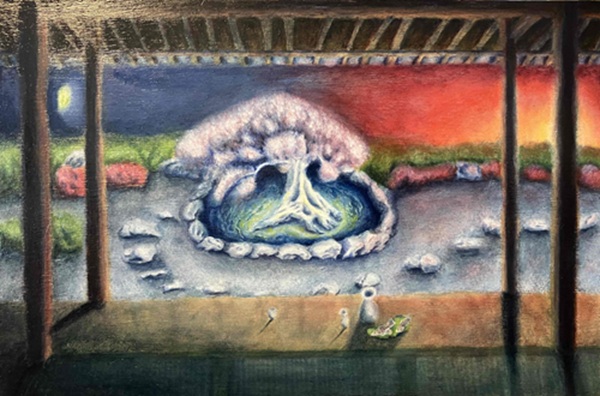

●質感を強調する

絵は、写真ではないのであらゆる印象を作り出せます。

その為の要素の1つとして質感があります。

マチエールと言われますが画面上で筆跡や絵の具を厚くする事で表面を凸凹させたり滑らかにするなど、質感を表す事で印象強い描写が出来ます。

15世紀の画家、ヤン・ファン・エイクの作品は絵の具を薄く塗り重ねた描写ですがモネやルノワール、ドラクロワなど写実表現から印象表現と表現の幅が広くても質感を協調した作品が多いですね。

僕の場合は、絵の具でなく下地から凹凸を作り出し絵の具で塗り重ねる事もあるので下層の色を活かしかつ力強い描き方をしています。

料理で例えれば歯ごたえのある食材を含める事で食べ応えが増すイメージですね。

豚キムチにレンコンを入れるとうま味にプラスして歯ごたえが入るので満足感120%です。

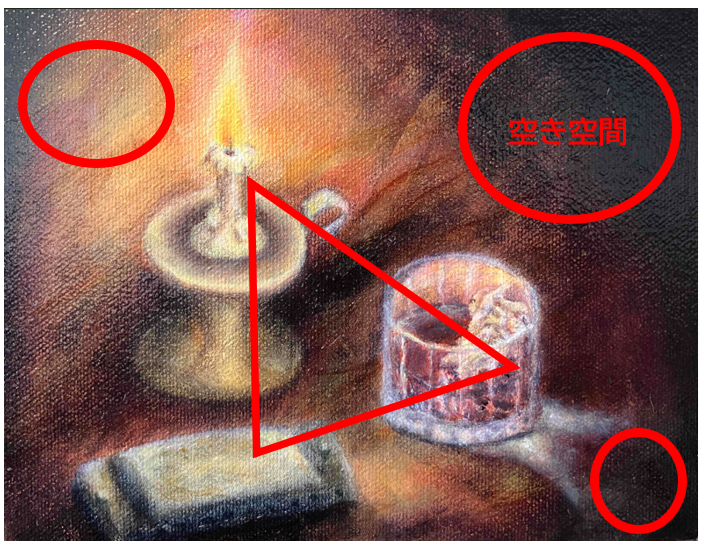

●構図を意識する

絵が下手だと感じる理由として、画面内に収まるバランスがあります。

いくら上手に描いていてもキャンバス上に置かれている位置がアンバランスだと違和感を感じやすくなります。

例えば国会議事堂は左右対称ですよね。

シンメトリーと呼ばれますが人は、安定したバランスを見た時に美しさや安心感を抱きます。

建築物で取り入れられていますが左右対称の建物より左右非対称な物件を見たらどうでしょうか?

「あれ、この住まい崩れないかな?」と心配になりませんかね。

構図は、作品の世界観を決定づける基板でもあります。

僕が意識しているのは三角形の構図や三分割法など配置バランスですね。

三角形の配置は、上下左右が非対象となる為画面上に動きが生まれるので観る人の視線を誘導しやすくなります。

また、空いた空間を活かせるので余裕も生まれます。

分割法は、支持体上に縦線と横線を設けて視覚的に間隔を捉えやすくする事で配置バランスを取り入れる方法です。

実は、転写にも活かせるので気になる方はこちらをご覧ください!

僕も以前は、あまり構図を気にせず描いていたので毎回キャンバスの真ん中にモチーフを置いて描いて変わり映えのない絵でしたが構図を意識する事で作品のストーリー性や印象を引き立たせる事ができました。

構図は主役と脇役のバランスを両立させます。

その為、見せたい部分を引き立てられるのでそうでない部分(下手に見える箇所)を残す事でリズム感が残り面白い作風とする事ができます^^

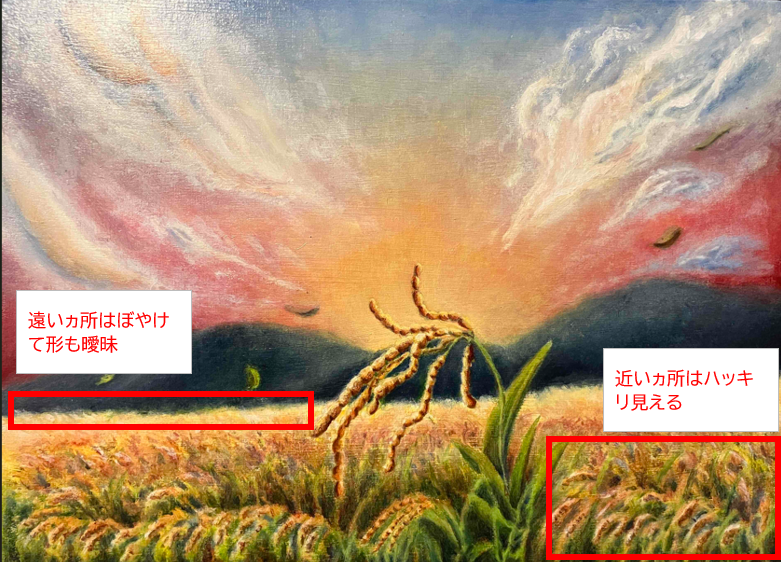

●距離感による見え方を意識する

物体や構造、空間が存在するとその中で距離感が生まれます。

風景の場合は、自分に近い物はハッキリ見え遠く離れた箇所はぼやけたり小さくなりますよね。

人物の場合でも光が当たっている箇所は明確に見えますが影となっている耳の中や洋服の中は暗がりになります。

道路なら自分と近い道は幅が広く、道遠く離れていくにつれ、道路の幅が狭くなっていきます。

距離感を捉えると構造や空間を強調出来るので自然体な印象を持たせられます。

全てを同じ描写にしてしまうと均一化されてしまうので張る箇所と緩めたり弱めたりする箇所を分けてみると良いですね^^

●絵具の性質を活かす

「この箇所は鮮やかにしたい、抑えた色を出したいけど逆に色が強くなりすぎてしまう!、塗った色を覆い隠してしまう!」等、理想の色が出せない場合は、絵の具の性質を分けて使ってみましょう!

油絵の具やアクリル絵の具では、一見同じような色だとしても絵の具自体の性質が分かれます。

絵具には、「不透明 / 半透明 / 透明」と性質が分かれており半透明・透明絵の具はその名の通り透明感を持ち、塗った時に下層の色を潰さずに複雑な色を出せます。

不透明は、下層の色を覆い隠すほどの濃度を持っています。

人物画などリアリティある描写の場合はこの透明系絵の具が良く使われますね。

不透明絵の具は色の基盤を作る時に塗ったり透明の具と交互に塗り重ねる事でグラデーションを作る事も出来ます。

絵具の扱い方については、こちらで詳しくご紹介しております♪

●色彩を活かす

「全体がパッとしないな~、同じような絵が続くな~」など思われる場合は扱う色を見なおしてみると良いかもしれません。

実は色にもお互いを活かす為の相性というものがあります。

色の相関図と呼ばれるものがあり、同じような色が均一に広がると変化のない作風となります。

先ほど、光と陰影のお話をしましたが光の場合は黄色や白など明るい色が使われ陰影は暗い色を使います。

黄色や白、オレンジだけだと明るい絵となりますが動きがなくなります。

暖色と寒色と呼ばれる色を互いに扱う事で引き立つ仕組みがありより印象的な描写を可能とします。

色を扱う時に意識したいのが鮮やか具合を示す彩度と、色の明るさ暗さを示す明度、色の系列を示す色相ですね。

これらを意識し、互いの色を補佐する補色を加えていくとリズム感を生み出せます。

色の組み合わせについては、別途ご紹介しているので合わせてご覧ください♪

●描き込み具合の調整

「上手い下手」というより、自分の中でしっくり来るかどうかのお話しです!

絵はリアリティを追求して描き込む、抽象的な印象を表す為に崩して描くなど作品の方向性に合った表現スタイルが必要です。

抽象画なのにリアリティある描写が入ったらそれは、具象画になりますし、内面性を協調したいのに描き込みすぎてしまうと印象要素が薄れてしまいます。

ファンタジー映画や異世界ものであれば地球上に存在しえない植物や建築物があるとその世界観に引き込まれますが現実世界と同じ様子だとファンタジー要素は薄れてしまいます。

ハリーポッターがほうきじゃなくてジェットパックを背負って飛んでいたり杖で魔法を撃たずに重火器で打ち合いしていたら全く別物です。

印象派の絵も描き込んでいくとリアリティは増すが印象要素が薄れていき、静物画は描き込みが不十分だと軽い絵になります。

その作品の世界観や方向性に合わせた描き込み具合をしていくことも上手く魅せる為のポイントです^^

●下塗りなどの準備

下塗りの段階で「明るいヵ所と暗いヵ所」を描き分けておくと作品の完成イメージを強固に出来ます。

作品は最初は大まかに描き、徐々に緻密に描いていく流れが定番の為(この流れが全てではないですよ!)、段階毎にどれだけ描いていくかを把握することも大事です。

その為には、完成イメージを固めておく必要があるのでどのように描き進めていけば良いのかを意識する事が大切です。

僕は、描く前に設計書を作りテーマや扱う色、構図などのイメージをある程度固めてから描き始めます。

そうする事で流れが決まるので作品が変わっても毎回品質を保てるようになります。

下準備を整えていくと制作を進める中でも迷いが減るのでその分、集中して取り組めるようになります!

【 原因を把握し解決へ繋げる 】

現状から改善する為には、根本的な原因を解明し具体化していく事で意味のある問題解決になります。

曖昧に捉えたものは曖昧な結果になります。

そうならない為の打開についてお話したいと思います。

●下手だと思う原因を探る

上達する、解決する為には問題となる原因を明確化させる事が重要です!

現状置かれている問題に対し、曖昧にしていると具体的に何が原因で解決する為には何が必要なのかを導くのが難しくなります。

「絵が下手だから上手くなりたい」だと何に対して下手だと感じるのか?

デッサン力はあるけど構図のバランスが悪いのか?

色使いは良いけどデッサン力が足りないのか?

デッサン力も色使いも自身あるけど思うような絵を描けないからテーマの問題なのか?

原因はわかっているけど、デッサン力を磨けば良いのか?

構造を捉えられないからモチーフへの理解を深めれば良いのか?

など、明確な原因を探る事で解決する為の具体策を練る事が出来ます。

そもそも何が問題なのか?どうやって解決すれば良いのか?

と何もかもが分からない場合は、問題解決する為の手法を取り入れてみても良いです。

僕も以前は、自分の中で何が問題でどうすれば良いか見えずに迷う事がありましたが絵画とは関係のない問題解決の考え方を取り入れる事で解決し、レベルアップに繋げられました。

ゴール地点を明確にしないと日々の絵の練習もあまり身に着かず苦労として終わってしまいます。

意味のある上達に繋げる為にも現状を把握していく事が絵を上手く見せる為の原動力になります!

●何を強調したいのかを明確にする

絵を描く為には、技法や画材への理解などテクニックと知識が必要ですが根本的に一番重要なのは、

「 何を表したいのか? 」

という事です。

表現し始める時には、自分の中にあるイメージを具体化させていく事となりますがこのイメージが不明確だと描き進める中で構図や色の扱い方などで迷いが生じ、中途半端な結果となる場合があります。

私生活の中でも何かを実行しようとする際に、何がしたいのかが不明確だと迷う事がありますよね?

それと同様で、絵を描く場合でも自分が何を表したいのか?

絵の中で何を強調したいのか?が不明確だといくらテクニックや知識を駆使しても活かされなくなります。

描き方や知識は、自分が理想とする絵を描き表す為の手段です。

手段を活かす為には、根本にある方向性を定めておく事で理想に近い結果を残せます!

話は変わりご紹介となるのですが

当サイトでは、何を表したいのか?といった根本的な部分を導き出す為の方法なども限定してお届けしております。

登録者様限定に無料で電子書籍をプレゼントしておりますのでお気軽にご覧くださいませ^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みくださりありがとうございます^^

少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように♪

コメントを残す