油絵でリアルな波を描く方法!3色で描ける仕組み

ご訪問ありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、波の描き方についてお話していこうと思います。

一見すると波は複雑な動きで細かい模様で描くのが難しいと思われますが波がどのようにして見えるのか?と読み解く事でシンプルに捉えられ、肩に力を入れずに描き進める事ができます。

波の仕組み、描き進めるパターンと画材の使い方を工夫ると容易に再現する事が出来ます!

絵のリズムに乗れるよう波の描き方についてご紹介していきますね^^

目次

【 波の仕組みを観察する 】

波を描こうとすると闇雲に手を動かしてそれっぽくして

みたものの色が淀んだりグシャグシャになる事はありま

せんか?

常に変化し複雑な動きをする波を描く時は、感覚的では

なく波がなぜ発生するのか?、波の仕組みを理解する事

で的確に描けるようになります。

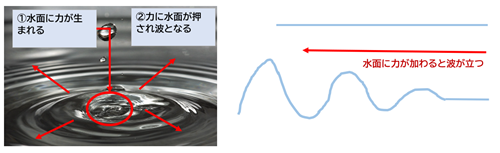

●波は力が入る事で生まれる

バケツの中に水を入れて振動を入れない場合、波は立ちません。

ここへ揺らしたり振動を加える事で水面が盛り上がり進んでいきます。

これが波です。

海なら引力や風の力が働く事で波となります。

水面に雫が落ちると押される力が働き水紋が広がります。

押される力が入る事で波というのは生まれるのでこの自然界の流れを意識していくと一定の方向へ向けて描きだす為の指標となります。

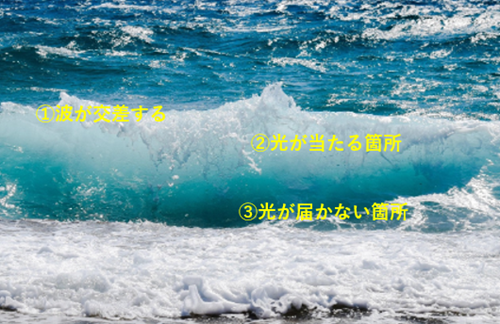

●波の構造

波の構造はシンプルです。

①波の交差、②光が当たる箇所、③光が当たらない箇所・届かない箇所の3点です。

揺れ動かない水面は、横から見ると一定の高さですが波の場合は、一定の位置に対し高いヵ所と低いヵ所に分かれるます。

真上から見れば手前が光が届き明るさを持ち奥へ進むにつれて海底に沈み暗くなります。

この上下の浮き沈みと左右の動きが混ざったのが波の構造です。

波しぶきも波同士がぶつかり合うとシュワシュワとなり滑らかな部分は、光の反射により照らされます。

波は、複雑な模様ですが自然界の仕組みを意識していけばその流れを絵に落としこんでいきます!

【 波を描く流れ 】

波は段階ごとに分けていくと描きやすいです。

波を描く工程についてご紹介しますね。

●①ベースの色を塗る

波を描く最初の一筆は、色のベースを塗ります。

絵の工程として、最初から細かく描き込むのではなく大まかに色を乗せていき徐々に緻密に仕上げていきます。

波の色は、白(しぶき)・青(中間色)・暗い色の3つに分けられ、最初は中間色で塗りつぶします。

3つの明度の内、中間の色を置く理由としてはベースの色を塗った後に明るい色と暗い色の両方に寄りやすいからです。

●②ハイライトを当てる

ベースの色を塗った後は、明るく見える部分を描いていきます。

ハイライトとは、 絵画や写真で最も明るく見える部分や白色部分の箇所を指します。

ベースの色1に対し、波や光が当たる箇所を塗る事で2極化した状況となり波の大まかな構図を立てられます。

●③波の陰影を描く

波の仕組みとして、自然の力によって均一な水面から浮き沈みのリズムが生まれます。

浮き上がる箇所は、光があたり水流により波しぶきが起こり、沈む箇所は光から遠ざかり暗くなります。

①と②で2極化している所に暗い色を入れていくと3つの色枠が出来上がります。

明るいヵ所-中間色-暗いヵ所と細分化していくと波の構造が生まれ奥行きを表せます。

ここで絵を描く為に重要で基本的なものがトーンです。

トーンとは、色の明るいヵ所から暗いヵ所へと明度を変えていく考え方です。

声のトーンを上げていこうと聞くと高い声を出しますが同じですね。

波を描く為にもこのトーンの考え方は必須なのでこちらと合わせてご覧ください!

●④波しぶきを描く

ざっぱーんと、波が打ち付けた波しぶきの描き方は筆の使い方を工夫します。

豚の毛など硬い筆で擦れるようにサっっと塗ると勢いある波になり、扇状の筆に絵具をつけて指で弾くときめ細かく撒き散らせます。

基本的な波の描き方は①②③で、協調したい場合は④のように画材の工夫をして描いていきます。

【 油絵の具独自の波の描き方 】

一般的な絵画は、絵具を伸ばして塗りますが油絵の具の場合は、マチエール(質感)と言って絵具に厚みを持たせて凸凹を出す事が出来ます。

油絵と聞くとゴッホなど厚塗りをイメージする人も多いですね。

●ペイントナイフで塗る

一般的にペイントナイフは絵具を混ぜるのに使用されますが筆の代わりで塗る事も出来ます。

絵具をナイフで取ったあとにキャンバスに塗る事で厚みを持たせやすくなります。

ナイフの角度や形状により乗り方が変わるのでちょっとしたテクは必要ですがインパクト性ある塗り方が出来ますね。

●固い筆で盛る

油絵の具はこってりしているので豚の毛など硬い筆なら筆跡を残した流動的な塗り方が出来ます。

筆跡を乗せる事で心象表現が可能となるので波の勢いを表すには打って付けですね。

柔らかい筆だと絵の具のコシに負けてしまうので塗り切れなくなります。

●下地を作る

波の表現を下地作りから表す方法です。

下地にマチエール用のジェッソを塗り、波の表現を先に組み立てます。

下地に厚さを持たせると色の微調整がし易いので力強いが繊細な表現が可能となります

僕も日頃から下地にマチエール感を出してから塗る事が多いですがなかなか面白いですよ。

●細かい波しぶきを出す

先ほど波の表現で扇状の筆を使うとお話しましたが油絵の具の場合は、溶き油で白絵具を薄く溶き、筆をつけたら指で弾くと霧吹きのように細かく飛び散ります。

●オイルの性質を利用する

油絵の具には溶き油を使いますが流動的な波を表す為には、絵具が固いと描きにくい事もあるので柔らかめに溶くと筆で描いた時に伸びやすくなります。

また、絵具だけではなく描き始める前に支持体の画面上に油を塗っておくと表面が滑らかにもなるのですい~っと描きのばしぼかしやすくなりますね。

特に波は白いヵ所のハイライトと陰影のヵ所が満遍なく広がるので描きながらぼかしていくと表しやすいですね。

【 波を描く事で得られる事 】

波の表現はその見た目から流動性がある為、肩の力を抜いた柔軟性ある筆使いが出来るようになります。

僕も描き始めた最初の頃はカチカチに固まって柔らかな波ではなく結晶のような描き方でしたが波の仕組みを知る事で描いていく為の指標となり柔軟な描き方が出来るようになりました。

また移り変わりのあるハイライトと陰影のヵ所で緻密性を上げられるので集中力の使い方を考えられるようにもなりましたね。

筆の持ち方も力を入れてしまうとカチカチになるので手に取る位置を変えると力の加減が変わり描き方も変化していきます。

絵画の場合、ジャンルの中でも人物画が難しいと言われていますが波の表現も比較的ハードルが高い方かと思います。

これは個人的な見解ですがギャラリーへいき作品を観ると波の表現は比較的少ないのかなと思います。

その為、波を描けるようになる=画力アップに繋がるのでレベルアップにも繋がります!!

一見すると波は細かく変化があり難しい印象を受けますが絵に起こす場合は、波のメカニズムを理解しておけばその仕組みに従って描き進めていくだけです!

色も明るい白・中間の色・暗い色とハイライトと陰影の3段階とシンプルです。

情報量の多い波ですが慌てずにポイントを意識していけば描けるものなので是非挑戦して頂きたいなと思いますね!

話は変わりご紹介となるのですが

特定のモチーフに限定されないどの形状でも応用を効かせる為の絵の描き方なども限定してお届けしております。

強引なお誘いは無いので気楽にご覧頂けたらと思います^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みくださりありがとうございます^^

少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように♪

コメントを残す