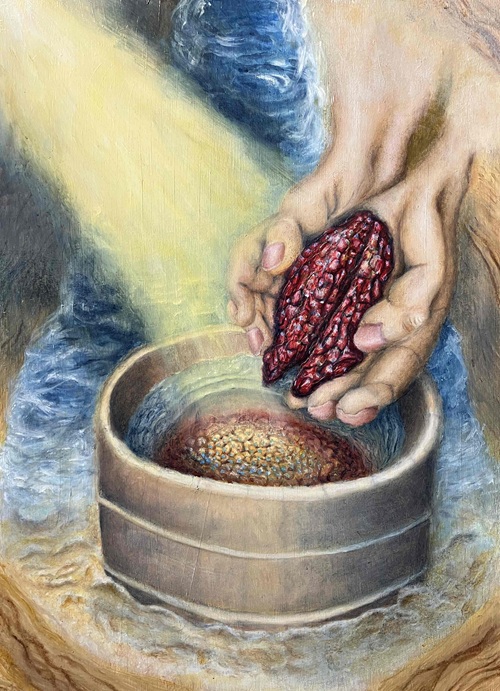

油絵で写実的な絵を描く方法!リアルに描く為のコツ

ご訪問くださりありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、写実画を描く為に有効な画材やコツ、描けない原因など苦手意識を持つ方でも描けるようなポイントについてお話していきたいと思います。

僕は今では、写実的な絵を描いていますが元々はデッサンが苦手で限られた表現しか出来ませんでした。

写実的な絵を描く為に必要な事を吸収してからはあらゆるテーマやモチーフで応用を効かせ、表現力をアップできました。

センスに依存しない確かな写実画を描く為のお話をしていこうと思います!

目次

【 油絵が描きやすい理由 】

写実的な絵は、微細な色の変化が必要となります。

その為、塗った後にすぐ絵の具が乾いてしまうと色の調整がやりずらいです。

そこでオススメな画材が「油絵の具」です。

油絵の具はその名の通り、油分で出来た絵の具です。

その為、絵具がすぐに乾かないので塗った後でも塗り重ねたりぼかしたりと色の調整がしやすいのが特徴です。

間違えた!、と塗り間違えたとしても拭き取る事も出来るので修正もしやすいです。

写実画の場合は立体感をキャンバス上に持たせる為に自然界の仕組みを取り入れるのですが緻密な色の変化を油絵の具は出しやすいですね。

空模様を描く際でも複数の色を乗せるグラデーションも作りやすいです。

僕は油絵は元々趣味で始めたのですが絵の具がすぐに乾かないので落ち着いたペースで描き進められるのが良いなと感じ、続けていきました。

絵具と一言で言っても性質がそれぞれあります。

「不透明絵の具・半透明 / 透明絵の具」など一見同じ色でも中身は異なります。

不透明絵の具とは下層に塗られた色を覆い隠す程、濃度が高く透明系は下層の色を潰さずに複雑な色を出せます。

色の出し方として混ぜて作るだけでなく重ねて色を出す事でリアリティある色を出す事ができます。

昔の絵、レオナルドダヴィンチやフェルメールなど写実的な絵もこの絵の具の性質を利用して描かれています。

グレース技法やスカンブル技法などの技法で絵の具の性質を有効活用してリアリティある絵を描いていたわけです。

また、ルノワールやシスレーなど印象派と言われる絵は絵の具を厚く塗り重ねたりぼかす事で別の写実表現を実現していました。

油絵と聞くとゴッホのようにもりもりした絵を想像されますが繊細な表現から力い表現まで幅広く描き出す事が出来ます!

【 写実画が思うように描けないケース 】

僕は元々写実的な描写が出来ませんでした。

デッサンや油絵で人の絵を描いた事もありますが思うように描く事ができませんでした。

今では、描いていますが自分の経験と写実描写が思うように描けない人の相談からなぜ描けないのか?

その原因をお話しますね。

●見たまま描いてしまう

対象の空間や構造を意識せず、表面的なパーツで見てしまうと描いていくうちにずれていきます。

人の顔であれば頭、目、鼻、口、耳など部位がありますがこれらをパーツとして意識してしまうとその箇所は描けても全体のバランスが悪くなる事があります。

例えば目や鼻を描けても耳の位置が高くなったりと顔全体の構造を意識せずに部品だけで捉えてしまうとその物の成り立つ仕組みが取り入れられなくなります。

レオナルドダヴィンチの場合、解剖学の知識から動物の構造を理解し絵に取り入れていました。

僕も人を描く時には骨格を意識して落とし込んでいます。

構造を理解すると描き進めていく中で根拠となるので忠実に描けます!

●色のふり幅が一定

写実画の場合、光と陰影を絵に落とし込む為、色のコントラストが弱いと全面が均一されのっぺりします。

明るいヵ所、暗いヵ所を使い分け差別化していく事で変化が生まれます。

立体感が生まれない絵は、全体がのっぺりしている事が多いですね。

ただ、日本画の場合は西洋絵画のような奥行きある表現ではありませんがそれでも写実的な印象を感じます。

モチーフの角度や距離も同じパターンだと平行した絵となるので変えていくと変わりますね。

大きく分けると構造や仕組みへの理解不足と配色の変化がないと写実的な絵が描けないという共通点が見られますね。

見方を変えればこれらを解決すれば描けるようになります!

【 写実画を描く為に必須な条件 】

写実的な絵を描く為には構造理解と色の変化を作ると立体感や奥行きを表せます。

その為に必要な条件をいくつかご紹介しますね。

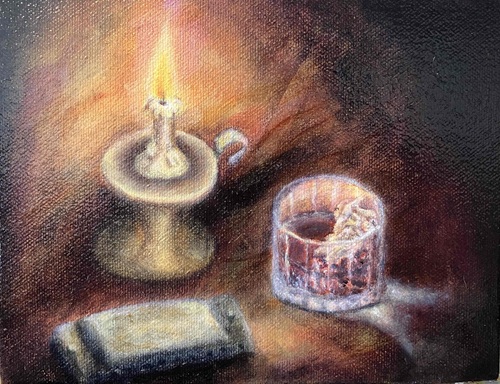

●光源と陰影の関係性

人が物体や空間を認識できる条件として、光と陰影の関係性があります。

暗闇だけだと当然見えませんが光だけだと陰影がないので奥行きを見る事はできません。

映画でも光だけの世界には何も見えないですよね。

光と陰影のバランスがあるからこそ認知できます。

これは人工物であろうが豊かな田舎風景であろうがこの世に存在するもの全てに共通する自然の仕組みです。

この仕組みへの理解が必要です。

明暗表現についてはこちらでご紹介しております♪

●デッサン力

自然界の仕組みを絵に落とし込む為の練習に適しているのがデッサンです。

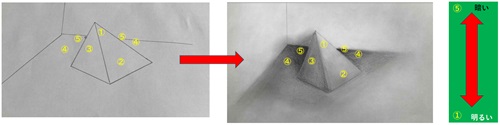

デッサン、写実的モチーフは形を描くのではなく色のトーンを利用し再現します。

そもそも自然界には線はありません。自分の手を見ても漫画のような線はありませんよね。

このトーンを使って明るい色から暗い色を調整し、光と陰影を再現し、立体感や奥行きを出せるようになります。

絵具で色をつける場合でも明度を使い分けないとポップな絵になるので平面的になってしまうのでデッサン力は写実画を描く上では必要な練習ですね。

僕も写実的な絵を描けるようになったのはデッサンでトーンを意識し、自然界の仕組みを取り入れられるようになってからでした。

トーンはデッサンに限らず写実的な絵を描く為の基本中の基本となります!

トーンについてはこちらでご紹介しております♪

【 写実の活かし方 】

写実的描写が出来るようになる事でどんな良い事があるの?、それをお話したいと思います!

●印象が表しやすくなる

表情、姿勢、形状、環境など形ある存在にはその状態や動作、仕草に現れる理由があります。

悲しい時は表情が曇り怒り狂うと鬼の形相となります。

眠い時は背筋をぴーんと伸ばしたりと形から受ける印象があります。

抽象画の場合は無形ですが写実描写が出来る事で形に乗せてより強調した表現力が実現します。

また、描ける領域も拡張しますね。

無形な表現から有形の表現と幅広く表せるのでそれだけ表現力が高まります。

僕も写実スキルを活かしてそれまで限定的であった表現から脱却する事が出来ました!

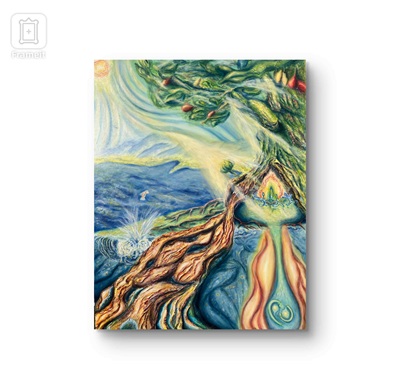

●抽象表現にも生きる

写実描写が可能になる事で描写領域を広げられます。

それ故に無形な抽象表現にも活かす事ができます。

例えば悲しい表情をしている人を全面に置いたら背景は心境を表す為に暗い色にしてみたらどうでしょうか?

ガラスを割られて怒りの表情をしているおじさんの背景に稲妻を走らせたらどうでしょうか?

有形を描けるということは無形も網羅できるという事なので半具象表現(具象要素と抽象要素を交えた)が可能になります。大は小を兼ねるですね。

形を乗せる事で鑑賞者にもその意図が伝わりやすくなるので表現力の向上に繋がります!!

【 油絵で写実的な絵を描くコツ 】

写実的な絵は感覚任せではなく決まったルールがあります。

才能ではなくそのルールを取り入れれば誰でも写実的な絵を描けるようになります!!

●デッサン力・観察力

先ほども少しデッサンに触れましたが写実的な絵を描く為にはトーンが必須です。

陰影も暗い濃いヵ所と光が入り込む暗い薄いヵ所と分かれます。

光が当たる箇所があれば反対に影となる箇所、遮蔽物はなくても光から離れていれば暗がりになる陰と分かれます。

何処から光が射し込みどこに陰影が生まれるのか?を分析し、絵に落とし込む。

この流れを絵に落としんでいきましょう!

●技法

最初の方で絵の具には性質がありその特性を活かした色の使い方があるとお話しました。

油絵の具の場合、単純に色を混ぜるだけでなく重ね塗る事でグラデーションや下層の色を活かした表し方があります。

写実画といえばヤン・ファン・エイクですがグレーズ技法を活かして何層も絵の具を薄く重ねて塗っています。

印象派のルノワールは絵の具を擦れさせ塗るスカンブル技法を利用しています。

このような技法を用いるとより魅力的な絵を描けるようになりますよ^^

●画材

写実的な絵を描くのに適した支持体は、木版です。

定番で使われる麻キャンバスは表面に凹凸がありますが木版は平なので描きやすいです。

そのまま絵の具を塗ってしまうと油分が木材に吸われて劣化してしまうのでジェッソを塗り紙やすりで表面を磨くとツルツルになるので描きやすくなります。

キャンバスを使いたい場合は、細目のキャンバスだと描きやすいですね。

僕は元々写実画を描く事が出来ませんでしたが自然界の仕組みを意識し、絵に落とし込む方法を取り入れる事で表現力を強化できました。

物事には成り立つ為の理由があります。

その理由と向き合いどのように絵に起こせるのかを見て行けば正体不明なルートも明確になり描けるようになります!

センス、感覚任せではない確かな方程式があるので是非意識して頂けたらなと思います!

話は変わりご紹介となるのですがデッサンの方法や色彩理論など理想に近づく為の絵の描き方なども限定してお届けしいます。気ままにご覧出来るので是非除いてみてください^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みくださりありがとうございます^^

少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように♪

コメントを残す