初心者必見!展示会で効果的なキャプションの作り方

ご閲覧くださりありがとうございます!

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、個展を開く時に必須な作品紹介として利用されるキャプションボードの作り方についてご紹介します!

美術館やギャラリーへ行くと展示されている作品とセットに作品のタイトルや作家名などが掲載されている四角いパネルがありますよね。

これをキャプションボードと呼ぶのですが自分でもお手軽に作る事が出来ます!

特別な道具はなく100均でも入手できる物ですので作り方が分からない方や効果的に絵の印象を伝えたいとお考えの方は是非ご覧頂きたい内容となります!

目次

【 キャプションとは? 】

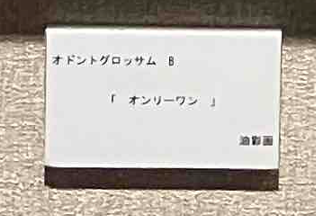

美術館やギャラリーヘ行くと絵画のタイトルや使用画材などが表記されているボードをキャプションと言います。

一般的にキャプション(caption)とは、タイトルや短い文章文など対象となる物を紹介する為に用いられます。

画像データの場合、画像と一緒にタイトルが付加されていますね。

限られた面積の中で最小限に作品を紹介する為に用いられるのがキャプションです。

【 掲載内容 】

キャプションに乗せる項目に必ず守らなければならないという決まりはありませんが一般的に乗る項目については、

・作品タイトル

・作家名

・使用画材 / 素材

・サイズ

・価

が挙げられます。

作家名については、個展であればその作家さんだけなので設ける必要はありませんがグループ展や他の人の作品がある場合は作家名を特定する必要があるのでその時は、作家名を設けておきましょう。

使用画材・素材については、同じようなクリエイティブな方であればどのように作成したのだろうか?と気になる方もいらっしゃるので設ける事で会話のキッカケにもなりますね。

人間同士だとお互い初対面の時に名刺交換をしますがキャプションも作品の名刺のようなものですね。

●良いキャプション

キャプションは、小さく限られた範囲の中で作品の情報を伝えます。

その為、鑑賞側が読み取りやすい構成が必要です。

その為、文章は短くすると読みやすくなります。

人は情報量が多いと人は読みません。

少なくとも僕は同意書類など、長く色々記載されていますが隅々まで読む事はあまりないですね^^;

先ほど、掲載項目についていくつか挙げましたがその中で優先して入れる項目としては、作品名、使用画材、価格、作家名(個展なら除外)ですね。

キャプション内がシンプルであればそれだけ見やすく作品へ集中してご覧頂けます。

使用画材は、油絵やアクリル画など絵画のジャンルなので必要です。

価格はコレクターやお求め希望者が知りたい情報なので乗せておくと良いです。

サイズは直接見れば大きさがわかるのと使用素材は作品のコアな情報となるので鑑賞者とのやり取りの中で添えていけば大丈夫です。

次にフォントの種類を合わせましょう。

フォントの種類とは、ゴシック体や明調など文字のスタイルです。

フォントの種類がバラバラだと統一感がないので見栄えが悪くなります。

また、サイズを変える事で文章を強調できます。

タイトルは大きめにしておくと読みやすいですね。

「 でも色々知ってほしい・・・ 」と、作品の魅力を伝えたい事もあるかと思います!

必ずしもキャプション上だけで伝える必要はありません!

作品の魅力を伝える方法については、この後ご紹介しますね。

●悪いキャプション

キャプションの見栄え次第で作品、または作家への印象が変わります。

ペラペラの紙にキャプション情報を手書きし張っている場面を何度も見て来ましたが個人的には印象は良くないですね。

キャプションボード変わりに使われた紙が歪んでいたり文字が汚いと、どう思いますでしょうか?

また文字サイズが小さすぎると読みにくくなります。

腰を曲げてキャプションを見るのもなかなか大変です。

キャプションを作る時は、データとして作る事を強く推奨します!

データの作り方については、この後ご紹介しますね。

【 キャプションボードの作り方 】

キャプションの作り方は、「ボード準備、データ作成、印刷、貼り付け」」の4工程です。

それぞれ説明していきますね!

●のりパネルの購入

ボードは、キャプションデータを印刷し張り付ける時に使います。

一般的には、のりパネルと呼ばれるものです。

ダイソーやセリアなどの100均でも売られています。

パネルの片面に印刷した用紙を貼り付けていきます。

パネルのカバーを外し、そこへ印刷紙を貼ります。

張り付ける時は、ティッシュ紙で印刷紙を流すように張っていけば綺麗に張れます!

以前、手で滑らせて張った事があるのですが途中で引っかかってしまいクシャっとなった事がありますが紙だと滑らかに張り進められます^^

参考資料:のりパネル

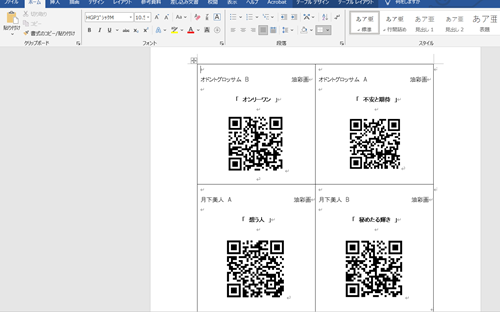

●データ作成

データ作成と言っても特別難しい事はありません!

ExcelやWordなどPCで使われる一般的なソフトで作成出来ます。

この時にフォントの種類やサイズ、文章の間隔を意識して作成してみましょう!

●印刷

キャプションボードは、のりパネルに印刷した資料を張り付けて作れます。

印刷紙も特別な紙ではなく一般的な用紙で問題ありません。

この後、のりパネルへ張り付けて切り取りますが切り取る目安としてデータ作成時に枠線を設けておけば曲がらずに切りやすいです。

また、パネルに張り付けた後は切り取りますがある程度余白を残しおくと切る時にギリギリにならずに済みます!

●貼り付け

キャプション情報を印刷したらのりパネルへの貼り付けです!

パネルのカバー紙を剥がし、印刷した紙を慎重に張り付けていきます。

この時、ティッシュ紙で印刷した紙を滑らせるように張っていくと張っていくと綺麗に張れます。

以前、手で押して張った事があるのですが引っかかってシワが出来てしまった事があるので、ティッシュ紙なら滑らかに張り進められます。

張り付けが終わった後は、定規とよく切れるカッターで切り分けていきます。

印刷時に「余白を残しておく」というお話をしましたが余裕を残しておくと切り取りやすいです。

切り取った後は、ボードの裏面に両面テープを張っておきましょう。

オススメの両面テープは、「NO 5000NS」です。

展示会場で両面テープを使う場合、粘着力が強すぎると剥がす時に跡が残ったり壁紙を剥がしてしまう場合がありますがこのNo5000NSは、綺麗に剥がれます。

ただ、A4サイズ以上のパネルを張る場合は剥がれ落ちてしまう事がありますが多めにテープを張っておけば大丈夫です!

秋から冬にかけると乾燥するので剥がれやすくなるんですよね。

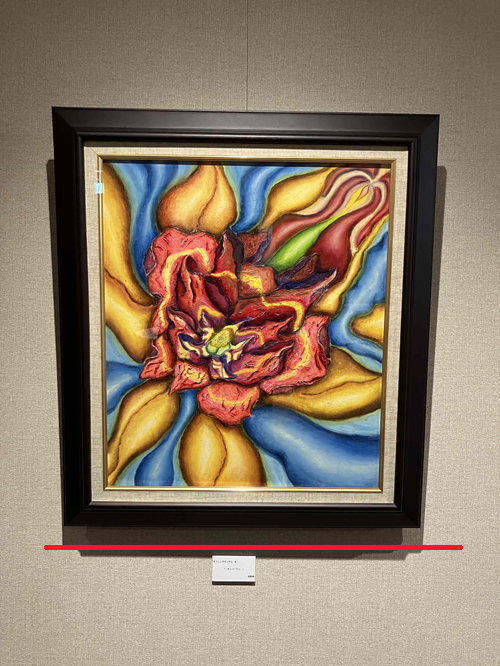

【 キャプションボードの設置位置 】

キャプションの準備が出来たら後は設置ですね!

フリーハンドで設置しようとすると斜めになったり高さの調整が大変という事もあるのでスムーズに設置できる方法、そしてキャプションには載せられない作品情報の伝え方についてご紹介していきたいと思います。

●ボードの設置位置

一般的にキャプションボードを張る位置は、作品の下、作品の横です。

作品の下に置く位置の目安としては、作品を飾った時に生まれる影を基準にすると設置しやすいです。

左寄せ・真ん中・右寄せとありますがこれは、好みで良いです!

作品が大きい場合は、高さがあるので作品の横にキャプションボードを設置すると見やすいですね。

●他メディアとの連携

さて、今までの中でキャプションに乗りきらない作品情報の伝え方があるとお話しましたそれをご紹介しますね。

そのうちの1つがボード上にQRコードを設ける方法です。

僕の場合、自分のHP内に作品紹介ページを設けているのでそのページのQRコードをキャプションボードに載せる事があります。

展示会ではなく知人のお店に作品を飾らせて頂いているのですがボード上にQRを設ける事でお客さんから情報ページへアクセスしてもらう電線を生み出しています。

個展の場合は、作家がいるので不要かと思いますがグループ展の場合などでは間接的に情報量をまとめて載せる事が出来ます。

HPを持っていない場合は、SNSのURLをQR化すると良いですね。

キャプションは、作品情報の入り口というイメージです^^

●情報量の扱いについて

2つ目のキャプションに乗りきらない作品情報の伝え方は、作品解説用の資料を別に用意するです!

作品のテーマ、制作理由や甲千絵など作品に関わる情報をまとめた資料を別に用意する事で、鑑賞者が手に取り作品の前で照らし合わせながらご覧頂けます。

来場者へご案内した際に資料をお渡しすると鑑賞者さん達が資料を手に取りながら作品を観賞され、「最初と読んだ後で印象が変わりました!」等、お言葉を頂く事があります。

グループ展の場合は、難しいかもしれませんが個展の場合は作家の作品だけなので魅力を伝える為にも作品解説資料を用意しておけば背景や想いなどをより強調して伝えられるようになります。

キャプション作りに必要なモノをまとめると、

①キャプションデータ

②のりパネル

③印刷資料

④貼り付け時に使用するティッシュ紙

追加してあると良いものが、

⑤作品情報を掲載するWEBメディア(QRコード化)

⑥作品解説資料(キャプションに乗りきらない情報)

良いキャプションは、整理されている構成が見やすいです。

データ加工する際は、フォントの種類やサイズを意識してみましょう!

キャプションは、作品の名刺みたいなものです。

鑑賞者が作品を観て最初に認識する情報媒体なのでサイズは小さくても丁寧に仕上げる事で、来場された方も気持ちよく作品を楽しめます^^

話は変わりご紹介となるのですが

当サイトでは、更に作品の魅力を伝える方法を限定してお伝えしております。

無料で電子書籍もプレゼントしているのでお気軽にご確認くださいませ^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みくださりありがとうございます^^

少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように♪

コメントを残す