油絵で光を描く!明暗表現と色彩効果を活かした表現方法

ご閲覧くださりありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、油絵でどのように光を表現すれば良いのか?

光の描き方についてお話していこうと思います。

自然界に発生する光は、科学的な要素がありますがキャンバスに電球をくっつけるわけにはいかないですよね。

絵画なので絵の具を使って再現するわけですがその為には、光とはそもそも何なのか?

仕組みを知り、画面上に落とし込む為の色相を取り入れる事で再現する事が出来ます。

光の印象を意識することで世界観をより魅力的に描けるようにもなります!

流れさえ掴んでしまえばあらゆる描写で活かせるので是非参考にして頂けたらなと思います♪

目次

【 絵の中での光とは? 】

光と聞くと太陽や月といった自然の光から蛍光灯や電球など人工的に照らされる光があります。

科学的な印象を受けますがこれを絵に起こす場合は、絵の具を用いて「光だと認識させる」描写が必要となります。

絵具の基本原色として、青(シアン)、赤(マゼンタ)、黄(イエロー)と白と黒を混ぜ合わせる事で表現していきますが光として認識させる為には、光の仕組みを理解し、科学的に色彩を取り入れていきます。

要は、そもそも光って何?という光の仕組みを知ってから絵の具で再現しよう!という事です^^

【 光の仕組み 】

光というのは、太陽や電球など光の源となる光源から発せられます。

大気中の粒子や分子に当たる事で光が散乱し、日中の空が青く見えたり太陽の位置が下がる事で距離感に変化が生じ、オレンジ色になるなど変わっていきます。

光といっても空間の状況次第で変わっていくという事ですね。

その為、単純に明るい色だけ使っていれば良いというわけではないわけです。

状況によって感じ方が変わるという事ですが具体的に人が光を感じる条件を整理してみましょう!

●人が光を感じる条件

人が光を感じる条件として、「光源と陰影の関係性」があります。

例えばお部屋の中など電球を消し、カーテンも閉めて外からの光を遮断した場合、真っ暗になり何も見えなくなります。

逆に光だけの空間だと陰影がなくなり明るさは認識できますが太陽の光のように散乱した光線は、認識できません。

初日の出を見る場合、最初は周りが真っ暗ですが太陽が徐々に姿を現してくると太陽光を認識できます。

この光と陰影が両立するからこそ物体と光を認識できるようになるわけです。

絵具で表す場合は、光と陰影の色の明度(明るさ、暗さ)を分ていきます。

具体的には、トーン(調子)を意識し色の格差をつけていく事で表せます。

トーンについては、こちらでご紹介しております!

ただ、絵の具で光を操る為には光の性質を知らないと、どのように描けば良いのか迷うので人が光を感じる条件を知ったうえで次は、光の性質を見てみましょう!

【 光の性質 】

明るいヵ所を広く描いていけば良いというわけではありません。

状況によって光の届き方や色に変化が表れてきます!

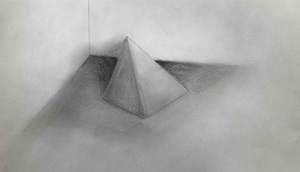

●光の方向と角度

光が射し込む方向も絵にとって重要な部分です。

上からの光であれば太陽光、天井灯。

横からの光であれば窓辺から差し込む光や、ロウソクやランプの光。

光源を直接受け取るのではなく遮蔽物を挟む事で逆光となりシルエットとして表すなど、光のポジションによって印象が変わります。

上から光が射し込むスタイルは、宗教画で活かされていますね。

天からの光というのは、神々しさを感じます。

横からの光であれば、風俗画など人の生活感を表す為に利用されていますね。

光の差し込み方次第で画面上の物語性、印象に影響していきます!

●光のスタイル

光も状況によって形状が変わります。

青空であれば光源となる太陽から直線的な光が発せられます。

曇りの場合、隙間があるとその箇所だけ光が射し込みますね。

夕方であればオレンジや黄色など色が入り混じりぼやけた光となります。

入ってきた光が水面や壁などに当たると跳ね返って反射すします。

富士山がある湖で水面に富士山が反射して写る事がありますよね。

太陽から降り注いだ光が水面にあたり反射したものが人の目に映るわけです。

(これを鏡面反射と言います。)

絵に表す場合、単純に光が当たる箇所だけでなく反射して届く面まで描いていくとより、リアルに光を表現できるようになります!

室内であれば暗い部屋の中でTVだけ付けていれば青白い光が雑貨や壁に届きます。

自然の光と人工的な光とではまた印象が変わるという事ですね。

●自然光と人工光の違い

太陽光のように自然の光は柔らかく細かい変化が現れます。

朝、曇り、夕方など環境状態によって変わりますね。

自然光とは別に電球や蛍光灯などの人工光は色味があります。

電球の場合は、オレンジ色で蛍光灯は青白いですよね。

車のヘッドライトもレンズの色に合わせた色になります。

室内など人工的な光を扱う場合は、素材が本来持っている色彩を取り入れる事でよりリアリティが増します。

●固有色

固有色とは、その素材が持つ元々の色です。

絵の場合、光を再現していくわけですが直接的な色だけでなく光と関わる色も間接的に取り入れる事で認識しやすくできます。

太陽であれば黄色、電球であればオレンジ、蛍光灯なら青白いなどその存在が持っている色を経由していく事で自然体な光を描けるようになります。

例えば青い瓶であれば光が通ったに移る床に写る光に対し青色を入れてみたりウィスキーであれば通り抜けた光に茶色を入れてみるという事ですね。

対象物が光を受け、反射して照らされた箇所にその物が本来持っている色を含ませる事でリアリティを増す事が出来ます!

光と言っても単純に白だけではなく光源が持つ色、光に当てられる物や存在の色を取り入れる事で自然な光とさせる事が出来ます。

【 光も色の1種 】

太陽光や人工光は、熱量や電気など科学的な要素があります。

では、この科学的な存在を絵に起こすにはどうするのか?

キャンバス上に電球をくっつけて点灯すれば良いわけではないですよね^^;

表す為には、絵の具で再現するしかありません

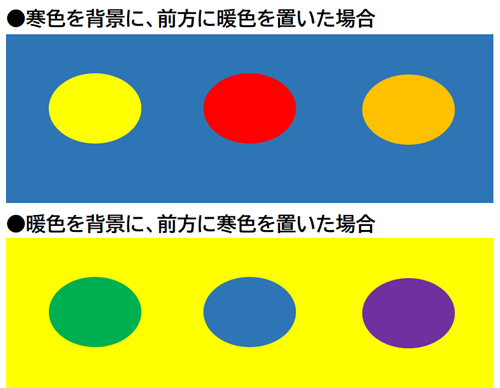

●暖色と寒色の対比

光を暖色で、影を寒色で描く場合です。

暖色とは、黄色・オレンジ・赤・ピンクで寒色は、紫・青・緑・黄緑です。

単純に光を明るい暖色で陰影を寒色で再現しようという事です。

最初の方で「明るい空間では光を認識できない」と話しました。

明るい色だけだと同系色の色が連なるので光として認識しずらくなりますが陰影部分に寒色を入れる事で光と陰影が両立するので光として認識できるという事です。

●技法で光を再現しよう

絵のスタイルにもよりますがリアリティを持たせる光を出したい場合は、技法を用いてみると効果的に描けます!

僕もよく取り入れていますがそのうちの1つとして、「グレーズ技法」という絵を描く為の技法があります。

グレーズは、ファン・フェイクやレンブラント、レオナルドダヴィンチなど写実画を描いてきた画家達が用いていた技法です。

絵具を薄く塗っていく事で絵の具の層が生まれ透明感を出せる描き方です。

自然界で見る光には背景が透けて光が射し込むので絵の具を薄く塗る事で背景を潰さずに半分透明半分光の色を乗せる事が出来ます。

ただ、光の表現は様々ですので絵の具を厚く塗るインパストによって表す事も出来るのでご自身のスタイルに合わせた技法で再現していくと良いですね^^

【 名画から学ぼう 】

光の表現は、歴代の画家達が試行錯誤しながら生み出してきました。

僕達から見れば先生にあたる存在です。

そんな彼らの光の描き方を見て参考にしてみましょう!

●夜警

17世紀オランダの画家、レンブラントさんの夜警は誰しもが見た事があるかなと思われるほど有名な絵です。

この絵の特徴としては、全体的に暗い寒色が使われておりますが光の存在感を強く感じます。

なぜ、このように光を強調できるかというとそれは、色相の対比が関係しています。

光の位置としては、天から地上へ射し込んでいますね。

色というのは、正反対な色が乗る事で対象のモチーフを際立たせる事ができます。

特に、画面上の背景を暗くする事で前方にあるモチーフを強調させやすくなんですね。

画像参考資料:西洋絵画美術館様

背景の描き方については、こちらでご紹介しているので合わせてご覧ください♪

●牛乳を

光の魔術師と呼ばれる17世紀の画家、フェルメールさんの有名ですね。

この絵は、夜警とは異なり全体的に明るさを持つ絵です。

特徴としては、左の窓から光が射し込み右へと流れていきます。

その為、光が当たる箇所が限定される為、光と陰影の差別化がされやすく自然の状況として認識できます。

また、光も強烈な明るさではなく少しぼやけていますね。

光源と陰影の仕組みが自然と組み込まれている為、このような表現となるわけですね^^

画像参考資料:Wikipedia 様

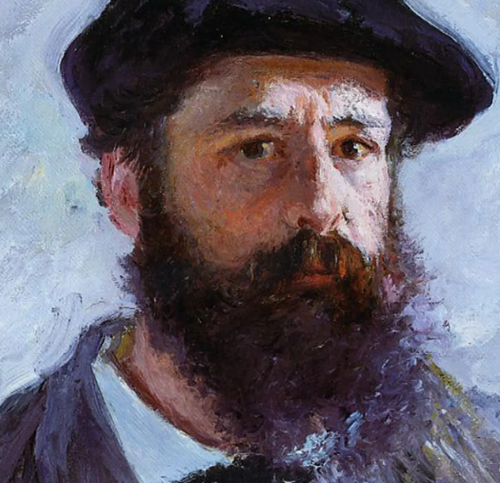

●モネの自画像

こちらも17世紀頃の画家ですね。

印象派といえばモネ!

夜警や牛乳を注ぐ女は、リアリティある描写だけでなく印象派のように絵の具を厚く塗る描き方でも表現ができます。

(インパストですね!)

筆のタッチを活かして力強く絵の具を塗る事で1つ1つの色を強調させ感情を乗せる事ができます。

くっきりと色の格差が生まれるので光の表現が可能となります。

画像参考資料:mono-art様

光の表現も描き手によって多種多様です。

自分がどのように光を扱い表したいのかによって世界観が変わるので先人たちの技も参考にしてはいかがでしょうか^^

【 まとめ 】

油絵で光の表現をする方法をご紹介しました。

●絵の中での光とは?

キャンバス上に電球を張り付けるわけにもいかないので絵具の基本原色を用いて光を再現する、出来る。

●光の仕組み

光は、大気中の粒子や分子などに当たる事で分散し色やスタイルを変えていく。

・人が光を感じる条件

光源と陰影のバランスが成り立つ事で物体を認識し、同時に光を感じる。

●光の性質

状況・状態によって光の姿が変わる。

・光の方向と角度

光が射し込む位置によって神秘性、人情味など印象が変わる。

・光のスタイル

条件によって直線的な光であったりぼやけたりする。

水に反射するなど他の媒体を経由する事で変わる。

・自然光と人工光の違い

日照時間や気候の状況によって穏やかな色を持つ自然光。

電球や蛍光灯など人工的な光と2種類に分かれる。

・固有色

その物や存在が本来持っている色を経由する事でリアリティを持たせられる。

●光も色の1種

科学的な光であっても色によって再現が出来る。

・暖色と寒色の対比

暖色とは、黄色・オレンジ・赤・ピンク。

寒色は、紫・青・緑・黄緑で暖色と寒色を使い分ける事で光(色)を協調させられる。

・技法で光を再現しよう

絵具の薄く乗せ、透明感を活かす事で光を再現。

絵具を厚く塗る事で光を再現。

技法を取り入れて再現してみよう!

●名画から学ぼう

光の表現は、歴代の画家達が試行錯誤しながら生み出してきました。

先人達の技を参考にしてみよう!

光も絵の具を用いた表現方法の内の1つです。

科学的な存在であってもそのメカニズムを知る事で絵に落としやすくなります。

仕組みを知らないままでは、いたずらにふでを動かすだけになるので迷いがある場合は、まず光の存在を理解していく事から入っていくとあらゆる描写で活かす事が出来ます♪

話は変わりご紹介となるのですが

メールマガジンをお届けしているのですが写実描写から抽象描写へと応用を効かせられる表現方法などもご紹介しております。

登録者様限定に無料で電子書籍もプレゼントしておりますのでお気軽にご覧頂けたらと思います^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読み頂きありがとうございます^^

絵の悩みの解決に少しでも役立てられましたら幸いです!

コメントを残す