油絵の色作りと重ね塗りの基本テクニック解説

ご訪問くださりありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、油絵の具の色の作り方、色の重ね方についてお話しい

と思います^^

色を扱う時に濁ってしまったり塗り重ねてしまう事で汚くなってしまうなど悩まれる方

もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、他の絵の具と異なり絵の具の乾燥状態によってどのタイミングで進めれば良いのか?

油絵の具ならではの特性、そして色を扱う為の技法などについてご紹介したいと思います!

僕の場合、元々趣味で始めた油絵ですが絵の具の特性や技法などを気にせず描いていましたが理想とする色を出す事がなかなか出来なかったです。

ですが、画材の生活や描き方を知る事により色の扱い方に悩む事なく表現力を高める事ができました。

また、後半では実際に油絵を描く流れを動画にしたご紹介もしておりますのでゆっくりご覧頂けたらと思います^^

目次

【 油絵の具の特徴を意識 】

そもそも油絵の具って何?

自分が扱っている画材の性質から探ってみましょう!

実は、絵の具の乾燥や品質にも関わる所です!

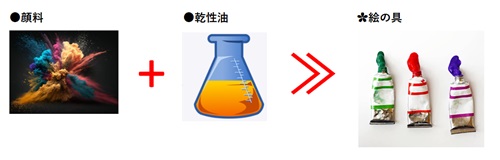

普段使っているチューブに入っている油絵の具は、色の素とな

る顔料 + 乾性油などが混ぜられた物です。

乾性油とは、絵の具を支持体上(色が乗る媒体)に定着させる為

に必ず必要なオイルです。

空気に触れる事で酸化が進み分子構造の変化により固まるとい

う事です。

乾性油、揮発性油、ワニスなど色々な油がありますが油分が多

いとツヤが出て少ないとマットな状態になりますね。

オイルがアンバランスだと絵の具がひび割れしたり剥離してし

まう為、根気強く描いた作品も品質を意識してみると長持ちし

ます。

【 色の作り方 】

色の基本的な扱い方についてお話していきますね。

特に考えなく色を混ぜたり重ねてしまうと理想とは真逆の結果

になった事もあるので1つ1つおさえて頂けたらと思います^^

●ナイフで絵の具を作る

油絵セットにも含まれているペイントナイフは、絵の具を作る

時に使えます。

パレット上に絵の具を落とし、そこへオイルを注ぎ入れた後に

ナイフを使ってしっかり絵の具とオイルを混ぜます。

筆を使って混ぜる事も出来ますがその場合、筆に絵の具が残っ

てしまい均等に混ざらないのと余分な絵の具が着いた状態とな

ってしまいます。

ナイフであれば均等にオイルと絵具を混ぜる事ができます。

●絵の具の性質を意識して混ぜる

色というのは、黄色や白、赤のように明るい色でも種類を増や

して混ぜていくと濁っていきます。

作品の方向性に合わせた場合であれば適した色となりますが

明るい色や幻想的な色を出したい場合、混ぜれば良いという

モノでもありません。

また、絵の具にも「不透明絵の具、半透明絵具、透明絵の具」

と一見同じ色でも絵の具の特徴が分かれます。

特徴に合わせて絵の具を作る事で透明感を持たせた配色とした

りこってりした絵の具にするなど用途に応じて分ける事が出来

ます!

絵具の特徴については、以降でお話しますね^^

また、どのような色を作れば良いのかわからない!?

という時は、「カラーチャート」のような色の指標を傍に用意

しておくと作る際の目安にもなります。

●絵の具を重ねる

絵具は、一度で塗り終える事もあれば何層も塗り重ねる場合と

用途に応じて使い方を分けることができます。

ポップアートであれば1色1色の濃度が高い絵の具で一度で

塗る事が出来ますが奥行きやリアリティを出したい場合は、

何層も絵の具を塗り重ねる必要があります。

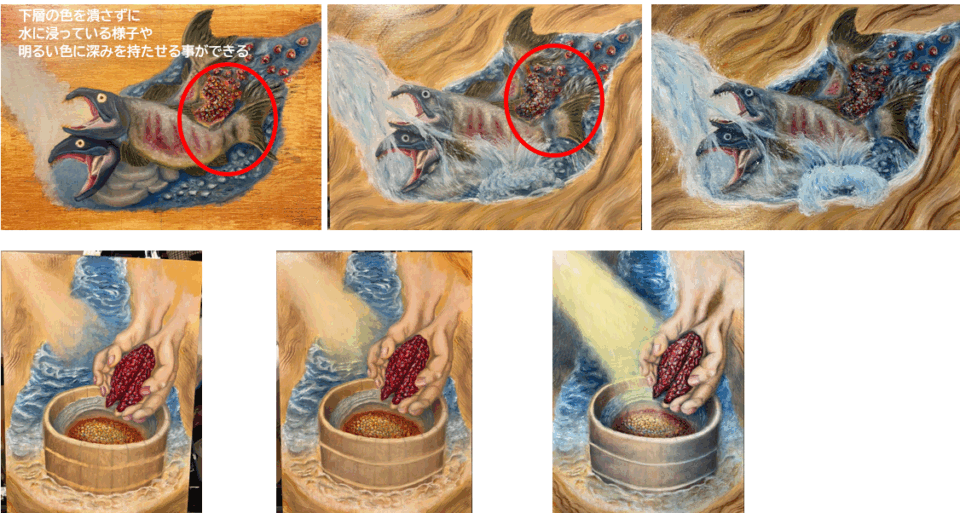

下層の絵の具を活かして塗り重ねる事でき、層が交互する事で

光の反射角により複雑な色彩を出す事が出来るようになります。

これを可能にする為には、半透明絵具と濃度を調整する為の

オイルが必要です。

半透明絵具 / 透明絵の具は、その名の通り透明質を含んだ絵

の具の事で下層の色を覆い隠さずに透き通らせる事が出来ます。

下層の色を活かした技法を「グレーズ技法」と呼びますがこの

後にご紹介しますね^^

逆に覆い隠したい場合は、不透明絵の具を使います。

厚塗りしたい場合などで用いる事が出来ます。

絵具を重ねると言っても用途に応じて、絵の具の性質を使い分

ける事で表現性を分ける事ができます!

●グラデーションを作る際

キャンバスなどの支持体上でグラデーションを作る場合は、

今までの話の中で「色は混ぜていく程によ濁っていく」を

意識してみましょう!

絵具は、パレットの上で混ぜ合わせますが支持体上でも混ぜる

事ができる為、色の種類が多い分、暗い色へと変わっていきます。

描き手さんの方向性によるので必ず守らなければいけないとい

う事はありませんが合わせるとしたら2,3色がバランスが取り

やすいですかね。

1色は、そのままの単色ですがそこへ2色目を入れる事で色が変

わります。更に3色目を入れる場合は、細かい調整が必要です。

幻想的な複雑な色を作りたいのに・・・、と悩まれる場合は、

絵の具を重ねる項目でお伝えした「下層絵の具を活かす」方法

が良いです。

以降でお話しますね^^

【 トーンを意識 】

人や器、植物など立体感や空間を意識した作品を描くなら

”トーン”を取り入れます。

トーンとは、色の濃度の事を指し、明るい色~暗い色を使い

分ける事でモチーフや空間に立体感を持たせる事が出来ます。

人が物体を認識する条件として、光と陰影の関係性があります。

光が射し込む事で陰影が生まれ、物体や空間を認識できるよう

になります。

この要素を絵画に取り入れる事で写実描写が可能となり、それ

を実現させる為にはトーンが必要となります!

トーンの詳細については、こちら

デッサンで立体感を出す為の紹介は、こちらから!!

トーンを扱えるようになるとリアリティある描写だけでなく

半具象絵画のように抽象要素あるモチーフなど、表現性を広げ

る事が出来ます^^

【 絵の具のタイプを意思する 】

絵の具の重ね塗りや絵の具を作る時には、絵の具の性質を意識

する事で理想とする色彩を表すことができます。

絵具には、「不透明絵の具と透明絵の具(半透明/透明)」

と大きく分かれます。

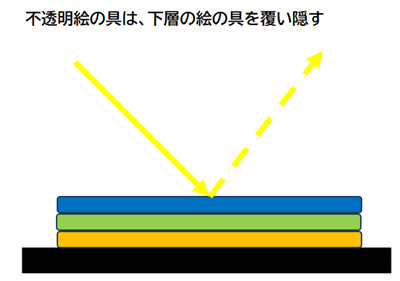

●不透明絵の具

その名の通り、透明感のない絵の具です。

色の濃度が高く下層に塗られた色の上から塗ると覆い隠すほど

強い色彩力があります。

その色を強調したい!、基盤となる色を塗りたい!場合などが

扱いやすいですね。

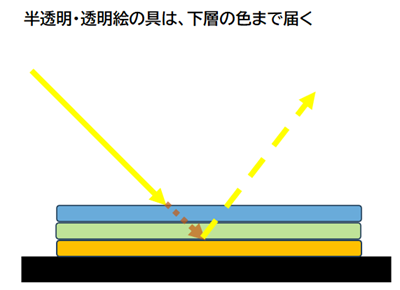

●透明絵の具

その名の通り、透明性のある絵の具です。

また、半透明絵具と透明絵の具とで分かれます。

上記の不透明絵の具とは、真逆で下層に塗られた色の上から

塗っても覆い隠す事はなく下層の色を活かした色を作り出す事

ができます。

陰影を作る時や鮮やかで複雑な色を出したい時などに扱えます。

色の濃度は、

不透明絵の具 > 半透明絵具 > 透明絵の具の順ですね。

色を作る際には、一見同じ色だとしても性質を考慮して作ると

理想とする色を生み出せるようになります^^

【 色を作り出せる技法 】

今まで色の重ね方や絵の具の性質を理解し、取り入れる事で

濁らずに理想の色を出す事ができるというお話をしてきました。

では、実際に描く時にはどうするのか?

●グレーズ技法

その方法として、有効なのが「グレーズ」と呼ばれる技法です。

グレーズ技法とは、絵の具を薄く何層も塗り重ねる事ができる

描写方法です。

グレーズの意味としては、調理の世界でお菓子や料理の表面に

半透明のコーティングを行う方法とされているようです。

ドーナッツのポンデリングも表面が透明のお砂糖で覆われてい

ますね。

半透明絵具を何層も塗り重ねる事で色に奥行きが生まれ絵の具

を単純に混ぜたものとは異なった色彩を生み出す事ができます。

僕も写実性ある具象画や抽象要素を含めた半具象画でよく使っ

ています。

油絵の描き方としても古く15世紀では、ヤン・ファン・エイク

も活用しておりモナ・リザでおなじみのレオナル・ド・ダヴィ

ンチもこの技法で塗っています。

薄い透明色を重ねて深みを出す事ができます^^

油絵の具なのでオイルで溶いて塗っていきます!

●アラ・プリマ

一度に塗り進めていく方法ですね。

グレーズ技法は、絵の具の乾燥後に何層も塗り重ねていくのに

対しアラ・プリマは、一回で描き進めていきます。

「一回で、一度で」という意味があります。

絵の具が未乾燥の状態で次の絵の具を塗り重ねていきます。

一層で仕上げる手法ですね。

その為、不透明絵の具が活躍するのと厚塗りする事で筆跡や

質感を出し、絵肌の演出ができます。

また、テンポよく描き進める事が出来る為時間削減にもなりま

すね。

グレーズ技法は、絵の具を薄く塗り重ねる。

アラ・プリマは、絵の具を一層で仕上げる事が出来る。

色を扱う技法を意識する事で路頭に迷わず作品の方向性を定め

る事もできるので自分のイメージを形にする為の術としておさ

えていくと良いですね^^

【 塗り重ねる回数 】

どれ程塗り重ねれば良いのか?

「〇回まで塗る事」、のように決まったルールはありませんが

”自分が納得するまで塗る”で良いです!

ただ、それでも乾燥→塗る→乾燥→塗るの繰り返しになるので

相応の時間を要してしまいます。

絵描きさんによりますが僕の場合は、グレーズで進める場合は

2回~3回程ですね。

作業工程として、下塗り→描き込み1→描き込み2→・・・仕上

げ、と分かれて行きますが工程が移る毎に緻密な描写へと変わ

っていくので後半で集中して描き込んでいくと効率よく進める

事ができます。

展示会や仕事として進める場合、どうしても時間とセットにな

る為、効率化を図りたい場合は塗り方だけでなく制作手順の見

直しもすると無駄な手間を省けられるようになります。

工程の見直しについては、こちらから!

【 絵の具の乾燥を早めたい 】

乾性油が含まれている事で油絵の具は定着します。

主な種類として、リンシードオイル/ポピーオイル/サンフラワーオイルと

分かれておりますが乾燥が一番早いのはリンシードオイルです。

揮発性油を含める事で乾燥を促進させる事も出来ますが更に乾燥を早めたい

場合は、「液状乾燥促進剤」というオイルがあります。

シッカチーフが画材屋でよく見かけますね。

絵の具の表面が20分~30分ほどで乾く程の効力がありますが配合比率が多い

と絵の具が干からびた状態となりひび割れや剥離へと繋がってしまう為、

注意が必要です。

促進剤を使う場合は、全体のオイルの比率の中で3割ほどが理想だとメーカーさん

も説明しています。

あとは、絵の具にメディウムを混ぜる事で乾燥が促進されます。

アルキド樹脂という成分が使われており乾性油と同様に酸化により固まります。

透明性もある為、オイルでの調整が難しい場合は使用してみるのも良いでしょう^^

また、作品の表面が乾きマットになってきた場合は、ルツーセという修正用ワニス

を塗る事でツヤが復活します。

カサカサになっている人肌に化粧水やクリームを塗るようなものですね。

【 実践しやすいモチーフ 】

色を試して塗り重ねていきたい場合にオススメのモチーフは、

リンゴやお花など色が統一されシンプルな構図が描きやすいです。

数種類の色が含まれた構図だとその分、色を用意する必要がある為、

試し塗りするのであれば単一色のモチーフが着手しやすいです。

ただ、表現性を上げたいのであれば練習感覚より”本番”として挑む方が

得るモノは多いです。

僕も写実描写を始める時に練習として描いていましたが意識の向け方、方向性

が定まらず中途半端な結果になりました。

「こういうものを表したい!」という作品の方向性を決めたうえで着手する事

で不慣れではありましたが確実にスキルとして身に着きましたね。

油絵入門用動画もございますのでよろしければ^^

最初は試行錯誤を楽しむつもりで、自由に色に触れてみてくだ

さい♪

絵具やオイルの性質も最初は、チンプンカンプンでも試してい

くことで着実に自分の力となります^^

僕から更に具体的な情報を発信しております。

抽象的表現から写実表現の身に付け方などもご紹介しており

登録者様限定に無料で電子書籍をプレゼントしております♪

お気軽にご覧ください^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みいただきありがとうございます!

絵の悩みの解決に繋がれましたら幸いです♪

コメントを残す