絵は才能がないと描けない?必ず上達する8タイプ

ご閲覧くださりありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、絵が描ける人や上手な人は才能があり元々上手かったのか?

絵が下手な人は上達しないの?、というお悩みに絞ってお話していきたいと思います。

「もっと上手くなりたいのに伸び悩んでいる…」

「自分には才能がないのでは?」

そんな風に感じて筆が止まってしまうことはありませんか?

実は、絵を描く人にはいくつかのタイプがあり、それぞれに強みと伸びしろの活かし方があります。

今回は【タイプ別】に絵を描く人の特徴と成長するためのヒントをご紹介します。

あなた自身のタイプを見つけることで、新しい突破口が開けるかもしれません!

目次

【 絵のタイプ: 天才型(直感派) 】

生まれつき感覚が鋭く、最初から絵が上手い人ですね。

線の取り方や色彩感覚が自然と優れていたりします。

中には、感覚的に描く人もおり独自の表現力が出やすいタイプですね。

ピカソがこのタイプに当てはまります。

キュビズムが有名ですが元々のデッサン力はかなり高いです。

14歳の時点では、精密度の高い彫刻や裸体のデッサン画が残されておりますが白黒写真かと思うほどの再現力があります。

ドラゴンボールならサイヤ人で生まれ、元々の戦闘能力が高い部類ですね。

ただ、現代社会では絵が上手いだけが全てではない時代なので上手いだけでは活かしきれない面もあるかなと思いますが可能性は広げやすいと思います。

写真のように忠実な絵を好む人もいれば抽象画のように目に映らない絵が好きな人もいますからね。

ここで、天才だと思うからこそ陥る問題もあります。

実は僕の場合、「自分は天才だ」と思っていた頃がありました。

周りからの反応が増え、色の扱い方もユニークだと少し天狗になっていた黒歴史があるのですがここで問題だったのが基礎練習を避けていた事です。

デッサンや色彩理論、画材への知識取得や技術を得ようと思わなかったんですよね。

「基礎なんて自分には必要ない」という価値観でした。

今では、具象表現など様々な描き方をしていますが当時は、自分の殻に閉じこもっていましたね。

ただ、画家業を志すと決めてからは今までのままでは何も伝えられないし自分を変えられないと考え、基礎知識を得ていく事で表現性を広げられました。

少年ジャンプのNARUTOでも天才だと自負していたネジも落ちこぼれだと思っていたナルトに敗北し、自分の殻をこじ開けています。

天才だと言っても初期パラメーターは高いかもしれませんがそれ以上に伸ばす為には、見聞を広げていく必要があるという事ですね。

【 絵のタイプ:努力型(修練派) 】

最初は上手くなくても、練習や観察を重ねて上達するタイプです。

デッサンや色の扱い方など基礎練習をコツコツ積み重ねていく継続力があり、総合的に力を伸ばしていけます。

ゴッホの言葉で「もしお前には描けない、という心の声が聞こえたらとにかく描きなさい。すると、その声は沈黙します」という名言があります。

ピカソやレオナルドダヴィンチなど名立たる画家達は早い時期から才能の芽が出ていたとされていますが対してゴッホは、周りの人から「彼の絵をあまりにも未熟だと感じた」と言われるほど才能がないと言われていたようです。

精神科にもかかる事となり仲間や指導者からも離れていきましたがほとんどの学習は独学だったそうです。

その積み重ねてきた中でひまわりの絵や自画像画など時代が変わっても印象に残る作品を描き出せるようになりました。

才能が無いとされ、ハンディキャップも抱えている中、彼は努力を積み重ねて表現性を高めていきました。

僕も自分の小さな殻から抜け出す為に今まで避けて来た基礎知識に触れ、表現力を高められました。

デッサンも他の人に比べたら全然出来なかったのですが積み上げていく事で解消しました。

修練していく時に大切なポイントとして、

” 自分らしさを潰さない ” ことです。

絵の上達に必要な要素として、デッサン力や色の使い方、画材への理解などがありますがここで自分の意とは反する事。

例えば、人に好かれようと媚びるような絵を描いてしまうと表面的な形や色は出せるかもしれませんが印象には残らない作品になるかもしれません。

(中身のない絵になる)

また、描いていて自分が楽しめないと続けるのも辛くなってきます。

自分らしさを活かしつつ、底上げをしていく事でより魅力的な絵を描けるようになります。

自分が追求したいモノ、表したいモノとは何か?

それを理想的により近づける為には何が必要なのか?

そこをプラスししていく事で今まで以上の表現力を身に付けれるようになります!

【 絵のタイプ: マイスタイル型(表現重視派) 】

「上手い絵」よりも「自分らしい絵」を描き続けるタイプです。

先ほどの「自分らしさを持つ」という話と重なる所もあります。

技術よりも感性やアイデアを優先する事で個性的で唯一無二の作品が生み出しやすくなります。

岡本太郎さんの言葉で、

「相手に伝わらなくてもいいんだと思って純粋さを貫けば、逆にその純粋さは伝わるんだよ。」

自分らしさを持つという事は、表現だけでなく周りからみた印象として、「この絵描きさんは〇〇を描く人なんだ!」とブランド的なイメージを与える事にもなります。

飲食店の場合、和風も中華も洋風もなんでもござれだと「ここは何が売りなの?」とお客さんの中で印象が定まりません。

太陽の塔を見れば太郎さんだと紐づきますよね。

絵の上手さ、技術より根底にあるオリジンを軸にする事で平均化しない絵を生み出せるようになります。

ただ、自分の中にイメージがあっても描きだしてみたら理想と離れていると感じる場合は理想像を形とする為の基礎は身に着けていくと良いですね。

写実性であればデッサン、色であれば色彩理論を学んでみたりゴールに近づく為の必要要素を抑えていくと良いかなと思います!

【 絵のタイプ研究家タイプ(分析派) 】

美術史や他の画家の作品やモチーフ素材を深く研究し、自分の絵に取り入れるタイプです。

これを聞いて真っ先に思い浮かべる画家として、レオナルドダヴィンチさんがピンとくる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ダヴィンチさんは、絵の表現に活かす為に動物の死骸などを解剖して身体の構造を理解し取り入れてきました。

描く前に構図や理論を考え抜き、論理的な裏付けのある作品を描く為ですね。

デッサンが上手く描けないのであれば、人や人工物、動物など自然界に存在するモノ達がどう在るのか?、仕組みを理解する事で絵に落とし込めやすくないrます。

絵のテーマやモチーフを扱っても中途半端になるのであればテーマに関する事を調べてみたりモチーフの意味を深掘りしていく事でイメージをより強固にすることができます。

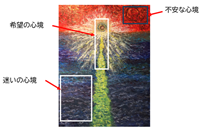

僕の場合、絵を描く時にはいきなり本番用のキャンバスに描き込むのではなく自分が何を表したいのかを追求し、整理する設計から始めます。

そうする事で曖昧なイメージや方向性を具体化させられるので作品制作時に迷いが減りかつ、品質をアップさせています。

それまでは、描きながら考えていたので頻繁に手が止まり、描き終えたとしても消化不良を起こしていましたね。

考えすぎるのはキャンバスの前ではなく、描き始める前に煮詰め整理していくと純度の高い要素を拾い上げられます^^

もし、ご自身の表現性に満足しないのであれば作品を形作る為のテーマや仕組みなどを深掘りしていくと良いかなと思います!

【 絵のタイプ:ひらめき型(インスピレーション派) 】

ふとした時に描きたくなり、感覚に従って表現するタイプですね。

気分が乗ると一気に描いていく勢いのあるスタイルです。

決まった工程がなく安定感は少ないですが一瞬の爆発力がありますね。

絵を描く人と聞くとこのタイプのイメージを持たれることもあるのかなと思います。

気分が乗ると爆発的な創作へと進めますがそうでない場合は、空白期間が空くので定期的な継続が難しいと悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで、表現力の向上にオススメなのが携帯できる画材を常備しておく事です!

街中など外出先でインスピレーションが湧いてきた時にずっと頭や気持ちの中で押し留めておこうとしても忘れてしまう事があるので、その時は簡易的に描き起こすなりメモに残しておくと振り返りやすくなります。

鉛筆や色鉛筆など描ける物があれば何でも良いです。

その時の瞬発的なイメージを簡易的に描き残しておけば、時間が経過しても思い起こしやすくなりそのまま本番用キャンバスに描き込んでいけます。

僕も普段、散歩や作業中など他の場面で閃いたときはメモに残したりラクガキ感覚で描き残しています。

そうすると重要な要素が残るので後々、参考にできるというわけです。

たた、この一瞬の表現を楽しむ為にもあえて不便さを受け入れ流れに身を任せるのも醍醐味なのかなと思います^^

【 絵のタイプ:癒し型(セラピー派) 】

絵を自分、または見る人を癒す手段として描くタイプです。

完成度や評価よりも「描く行為」そのものが目的であったり作品を通して観る人の心の整理や安らぎを与えていきます。

アートセラピーと言われるように絵画はメンタルに様々な影響を与えます。

効果を活かして視覚的に刺激や安らぎを得る事でストレス対策にもなりバランスを維持した生活を送れます。

実際に僕も過去に2度うつ病になった時はどちらも絵によって救われましたね。

色や画材に触れる事で自身が育まれ、観る人の心の栄養にもなります。

個人的には写実的な描写よりリアルな形に拘らない半具象か抽象画が多いかなと思います。

作品の完成度より気持ちを整理していく絵が特徴かなと思いますね。

もし、作品の完成度で自信が持てない場合は絵本を参考にしても良いと思います。

キャラクターや動物、空想の生き物を扱うのであればどらえもんのようにフォルムが優しいタッチを参考にしてみたりパステルなど淡い色を出せる画材を使ってみたり、どのような印象を持つのか?、を意識してみると良いかなと思います^^

絵の効果について詳しくご紹介しているので気になる方はこちらをご覧くださいませ♪

【 絵のタイプ:スキルは気にせず自分が楽しむ型 】

絵の上手い下手、絵描き活動など気にせず単純に自分が絵を描く事だけを楽しむタイプです。

表現の追求や活動を飛躍させたいと何かを求めていく場合、それに見合わないと苦しくなる事がありますがそういうのは関係なしにシンプルに絵を描く事を楽しめるのは幸せな事です。

上手くなろうとせず下手だとしてもそれを受け入れて描く絵は、固定概念から外れた別の視点や表現を生み出せます。

独学で絵を描き始める人に多いかなと思いますね。

僕も絵を描き始めた頃は、上手さなど気にせず自由な表現を楽しんでいました。

形がいびつだとしても色の乗せ方に感動したりあらゆる結果が新鮮でしたね。

もし、自分の中で不満や物足りなさを感じてきたら必要な知識や技術を少しずつ得て変えていけばより面白楽しい絵描き生活になりますよ^^

ルソーという画家も下手などあまり意識せず、自分が描きたいものに従い描いていたようです。

100歩譲って、変な絵を描いたとしてもそれの何が悪いの!?という事です!

【 絵のタイプ: コミュニケーション型 】

絵を「人とつながる手段」として描くタイプですね。

自分だけでは盛り上がらなかったり描けなくても誰かと一緒に取り組む事で交流を通じて絵を楽しむ人やSNSや展示会などを通じて反応を楽しむ人ですね。

「誰かに見てもらう」、「共感を得る」ことでモチベーションを高めていくスタイルです。

このタイプの方は、地道に描いていくよりかはワークショップやイベントなど社会性を中心に広げていくと良いかなと思います。

ただ、人目に付くという事は良くも悪くも周りの評価意識が絡んでくるので気にしすぎて自分を見失いがちになります。

その為、周りの評価だけでなく自分自身の満足度の両方を意識していくと継続して続けられます。

周りに振り回されっぱなしだとそりゃ身も削れ小さくなっていきます。

そうならない為に自分と外部とのバランスを配慮していくと良いですね。

社会との繋がり、人間関係など環境と状況は絵を描く人のモチベーションに大きく影響していきますから。

【 良い絵とは 】

絵の上手い下手の基準とは、何なのでしょう。

写真のように忠実に再現した絵を指すのか?

いびつだけど人の心に強く訴えかける絵を指すのか?

もし、あなたが自分の絵を上達させたいと考えているなら少し振り返ってみてください。

ヤン・ファン・エイクやフェルメールなど15世紀のルネサンス時代など昔の時代では、リアリティを追求した表現が良い絵とされていましたが時代が進むにつれ人の内面や価値観など、抽象的な要素を絵に表し始め、現代では個性が尊重された表現が多くあります。

多種多様の表現があり人に感動を伝える事が出来ます。

それは、必ずしも精密な絵ではなく勢いや動きのある絵でも該当します。

岡本太郎さんの絵は、写真のような写実画ではなくても内面性を強くうったえる表現ですよね。

逆にフェルメールのように自然界の仕組みを忠実に表した絵も再現度や技術力で人を感動させます。

良い絵の基準というのは、決まった定義はありませんが1つ言える事は、鑑賞者の中で新たな感覚を湧き立たせられる絵が良い絵なのかなと思います。

もちろん、絵を販売するとなったら相応の品質保持やスキルが必要となりますがそれでも興味や関心がないと人は求めません。

飲食でも車でも生活用品でもまずは、興味や関心がないと求めようとは思わないですよね。

絵画の場合、公募展に出す時は組織の規則や評価基準があります。

個展や展示をする場合でもギャラリー側や主催者側の選定基準がありますがこれらは、人間社会の中で存在する評価です。

お金も人間社会の中で意味を成しますがヤギに見せたらただの餌です。

そうなると本当に良い絵というのは、明確に分けられるモノではないのかなと個人的に思います。

ただ、人を感動させる為には人が何を求めているのかを意識する事も大事です。

万人受けでなくとも少数派でも良いのです。

共感性やうったえかけるものがあるからこそ他者はその存在に惹かれます。

この手の話は、簡単に結論付けられるものではなく絵描きとして長く向き合う要素だと思います。

寄り道を楽しむくらいで続けていけると変わっていけるのかなと思います^^

【 タイプに合わせて拡張してみよう 】

絵描きによってスタイルや方向性が異なります。

感覚タイプであれば画材を変えてみたり描き方を変えてみるのも良いですし、自身を整えたい場合は座禅を組んで心落ち着かせてから着手するのも良いでしょう。

何処に何を配置しようか?、描写スタイルは何が良いかなど1つ1つを整理していく分析タイプであれば日頃から世の中にある出来事や経験を積み重ねて見聞を広げていくと表現の幅が広がります。

僕の場合、絵を描き始めた頃はデッサンなどの写実描写が苦手で遠ざけていました。

どちらかというと感覚タイプですが筆だけでなく指で塗ってみるなど感覚での変化を楽しんでいました。

ただ、長い年月の中でこのままではいけなと思い自分が表現したいことを明確化させる為に設計図に起こしてみたり基礎知識を得ていく事で表現力が格段にアップしました。

もちろんご自身の性質に合わせた表現が素晴らしいのですが何かをがらっと変えたい場合は別のタイプのやり方を参考にしていくと新しい発見になります!

他のスタイルを取り入れるという事は多かれ少なかれ抵抗感を抱きやすいです。

いきなり受け入れるよりかは、自分にプラスすると何が良いのかな?と客観的に見ていく事で意味が生まれ、拡張に繋げやすくなります。

話は変わりご紹介となるのですが

当サイトでは、絵の描き方や表現方法の伸ばし方など限定した

情報をお届けしております。

登録者様限定に無料で電子書籍をプレゼントしておりますのでお気軽にご確認くださいませ^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読み頂きありがとうございます!

少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように^^

コメントを残す