油絵で描く抽象画!色の使い方と描き方について解説

ご閲覧頂きありがとうございます^^

油絵×心像画家の中西宇仁です。

今回は、抽象画を描く時の色の選び方、描写の仕方をお話していこうと思います。

抽象画は心境や価値観といった内面性をシンプルな形や多彩な色を用いて表します。

写実的な具象画とは異なり、無形であるからこその難しさがあります。

自分の内面と合う色は何を選べば良いんだろう?

渦巻く感情を表すにはどのように手を動かせばよいのだろうか?

など、抽象画を描くポイントについてご紹介します!

目次

【 抽象画と色の関係 】

抽象画では、形よりも「色」や「質感」が描き手の感情や価値観など内面性を語ります。

色は言葉の代わりに心の状態や内的風景を伝える手段です。

色を“ 感情の声 ”として表す事が出来るのが抽象画であり色は形を超えて心を映す自分の内側を可視化します。

人や人工物、自然などの具象表現はその姿形と空間から印象をうったえかけるのに対し抽象画は、シンプルな形と色がメインになる為、色の存在意味は大変大きいと言えます。

【 色の印象と心理的影響 】

色は、ただ綺麗だ美しいといった表面的な輝きだけではなく色が持つそれぞれの個性を活かす事で描き手の形のない内面を目に見える形で観る人が抱く感情に訴えかけます。

それぞれの色が持つ印象を意識し落とし込む事で内面性を忠実に表す事が出来ます!

●赤:生命力、情熱、危険

強い感情や葛藤を表現する時に効果的

●青:静けさ・冷静・広がり

思考・心の奥行きを表す色

●黄:活発・希望・注意

エネルギーの源や光の象徴に使える

●緑:安心・再生・自然

心のバランスや癒しの表現

●紫:神秘・高貴・内省深い思考・夢

精神性を表す時に有効

●黒:重み・終焉・強さ 無意識・影

静寂の象徴

●白:純粋・余白・可能性

変化や再生、始まりを示唆する色

など、色にはそれぞれ特有の印象であったり人の精神に影響を与えるとされています。

消防車を見たら「何か危険な事があったのか!?」とダイレクトな印象を抱きますよね。

アニメや映画でも絶望の淵から希望を見出す時に黄色や白など明るい色が使われます。

アートセラピーでは描く人が扱う色からその人が何を抱いているのかを見ます。

また、国内では緑の場合は初心者マークの色で使われますが海外の場合では成功だったり犯罪性、繁殖力と国によって抱く印象が変わるようです。

人はどの色を見て何を感じ抱くのか?

そこを意識して描いていくと自分がどの色を使っていけば良いのか見えてきます。

【 色の組み合わせ方 】

色の扱い方は自由ですが選択基準がある事で効果的に色の印象を引き立たせる事ができます。

組み合わせとしては、①内面性の組み合わせと②暖色と寒色の関係があります。

●内面性の組み合わせ

先ほど、色には人が抱く印象や効果があるとお話しました。

抽象画は、絵の具など顔料を流動的に描き流す事で写実的な描写では描けない表現が出来ます。

心境や価値観など自分のイメージに合わせた色を組み合わせ流れに起こす事で印象強く表せます。

例えば、怒りをテーマにすした場合危険性や興奮感を抱く赤と重みや強さを持つ黒を選択し、渦をまくように絵の具を塗るとその憤りを表現する事が出来ます。

何でもかんでも色をつぎ込んでしまうと何を伝えたいのか?表したいのかがわからなくなり伝わらなくなります。

自分のテーマに沿った色を選択し合った描き方をする事でより強固に表せるようになります!

●絵の具の塗り方

抽象画の画面上に乗る要素として、色・シンプルな形と「質感」があります。

激しい感情を表すなら荒々しい筆使いで表したり静かな感情であればスポンジなどで馴染ませた描写にするなど、「色の形」を意識する事で、内面性をダイレクトに表す事が出来ます。

「マチエール」と絵の世界ではよく言われますが質感という意味ですね。

絵具を厚く塗りたくる事で筆跡を残した流動的に描いたり支持体の下地作りの段階でジェッソを厚くすると物理的な持ち上がりを出せます。

僕も抽象画を描く時は、ペイントナイフで絵の具を塗りたくって流動感を表す事がありますね。

分かりやすいものだと習字ですね。

文字を払う箇所がかすれていると力強さを感じますがそれと同じように筆や画材の使い方によって色の形をつくり印象効果に繋げるという事です!

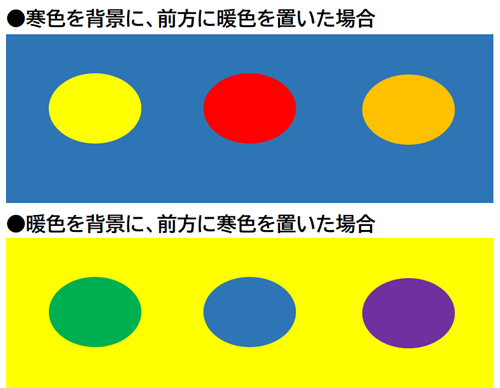

●暖色と寒色の関係

色にも組み合わせにより色彩を効果的に協調させる事が出来ます。

明るい色は暖色で暗い色を寒色で分けます。

暖色とは、黄色・オレンジ・赤・ピンクで寒色は、紫・青・緑・黄緑です。

単純に光を明るい暖色で暗さを寒色で再現しようという事です。

明るい色だけだと同系色の色が連なるので同じような色が連なりますが寒色を入れ込む事で互いの色を引き立てる事が出来ます。

色をお互いに主張させる事でより印象強く表す事が出来ます。

●例として

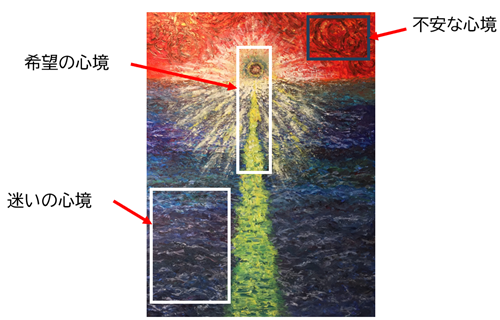

こちらの作品を例として、どのように色を選択しているのか解説しますね。

作品ストーリー等の内容はこちらと合わせてご覧ください。

大まかな内容としては、辛さや迷いといった負の感情と自分の道を歩み続ける正の感情の2手に分かれます。

背景の赤は憤りや不安を表し不安定な様子を黒色を用いて渦巻く描写としています。

手前の青色エリアは自分は何処へ向かえば良いのかわからず迷いを象徴する為に深い海のような深い色としています。

中心に連なる光は自分の意志を失わずに歩ん様子から明るい色としています。

抽象画の場合、具体的な形がないので感じ取れたら実感しやすいですがそうでない場合はどのような表情を持っているのか読み取るのが難しいです。

人と接していてもその人の心の内を知るのは難しいですよね?

ですが、表情や仕草などからで「この人は今、不安なのかな?」など読み取る事が出来ます。

その読み取りを色を効果的に扱う事で強調した抽象表現へと繋げられるようになります!

【 抽象画を描き出す為のアプローチ 】

抽象画はその場で勢い付けて描くイメージがありますが時間を掛けて煮詰めていきたいという事もあるかと思います。

また、自分の感情や価値観からどの色や描写に繋げていけば良いのか迷う事もあります。

形のない自分の中のイメージを抽象表現に繋げる為のアプローチについてお話したいと思います!

●直感型

絵を描く人なら!、というイメージでその場で本番を迎え勢いをつけて描きだすタイプですね。

心情的な事は気持ちに勢い付けて描き進めます。

その場で色や描き方を組み立てていきます。

僕も昔はこのタイプでしたがいつしか自分の中でまとまりがつかなくなったので方向性を変えました。

●整理してから描く

ご自身の中で描写の方向性が定まらない場合は、描く前の工程で事前にまとめて置くと出力しやすいです。

感情や思考を言葉でメモしてから色に置き換える

自分が表現したいイメージ(感情や価値観など)は何なのか?

など、描きだす為に必要な材料を洗い出し整理すると描きだしやすくなります。

僕も以前は、いきなり本番を迎え描いていたのですが何を表したいのか?どのように描き進めて行けば良いのかを固めずに入っていましたが描き進める中で迷いが生じ、よくわからない結果になる事がありました。

今では、描き始める前に作品の方向性を事前に定めておく事でそれまで以上の表現性に繋げています。

これを聞くと、論理的すぎだ!考えすぎだ!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが「内なる衝動の扱い方」だけです。

直感型はその場で自分の衝動を描き起こしますが後者の整理して描くスタイルは、衝動を扱うタイミングを本番ではなく事前の工程に持ってくる事なんですね。

その衝動を磨き置いておけば後はその流れに沿って描き進めていけば良いだけです。

描いている最中でも気持ちがノッて来ますからね。

個人的に美術とは「本能・本質を操るもの」だと考えています。

美とは、煌びやかな事だけでなく苦しみの中で見出す本質や正義だけでなく純粋的な悪も美です。

そんな暴れ馬のような存在(美)を絵描きのスキルを用いて操る(術)のが美術であると。

抽象画も同じで勢い任せだけがそのルートではありません。

見えない内なる存在に対し、どのような色を使うか?筆使いをするか?、何を表したいのか?など、人の知的な要素を組み合わせる事で芸術となり得ます!!

話は変わりご紹介となるのですが当サイトでは、更に具体的な情報を発信しております。

他の作品と被らない色彩理論や画材への理解なども限定してお伝えしております。

無料で電子書籍もプレゼントしておりますのでお気軽にご覧ください^^

オンラインを活用したマンツーマンでの絵描きサポート

などもご提供しております。

また無料相談も受け付けておりますので

些細なお悩みやご質問などお気軽にお問合せ

ください!

最後までお読みくださりありがとうございます^^

少しでも絵のお悩み解決に繋がりますように♪

コメントを残す